長編連載「いのち輝く共生の大地―私たちがめざす未来社会―」第9章

長編連載

いのち輝く共生の大地

―私たちがめざす未来社会―

第四部 民衆主体の具体的政策

―「いのち輝く共生の大地」をめざして―

第9章

「菜園家族」社会構想の現実世界への具体的アプローチ

―実現可能性を探る―

◆ こちらからダウンロードできます。

長編連載「いのち輝く共生の大地」

第9章

(PDF:696KB、A4用紙18枚分)

1.地域再生の究極の鍵

まずは、農村・農業の現実を直視することから

「菜園家族」は、単独で孤立しては生きていけない。「菜園家族」を育む地域協同の場が不可欠である。「菜園家族」の集落の形成過程を考える時、さまざまなケースが浮かんでくる。

初期の段階では、農業技術の蓄積があり、その上、農地も家屋もあるといったように、あらゆる面で一番条件が備わっている従来の兼業農家が、おそらくいち早く脱皮して、週休(2+α)日制のワークシェアリング(但し1≦α≦4)による「菜園家族」に移行していくにちがいない。

そして、この農業技術や経験の豊かな「菜園家族」や中規模専業農家の近隣に、都市から移住してきた新参の若者や家族が住居を構え、これら先輩家族から営農や農業技術のこまごまとした指導を授かり、支援を受け、相互に協力し合いながら、自らも本格的な「菜園家族」に育っていくことになるであろう。

やがて「菜園家族」は、数家族、あるいは十数家族が集落を形成し、新しい地域協同体を徐々に築きあげていくことになる。こうして森と海を結ぶ流域地域圏(エリア)の上流域の山あいから平野部の川筋に沿って、「菜園家族」の美しい田園風景がくり広げられていくことであろう。

本来農業は“森”と“水”と“野”を結ぶリンケージの循環の中で成立している。大小さまざまな水路の確保・維持や、農道や畦(あぜ)の草刈り、里山の保全など細やかな作業は、小規模農家や集落の“協同”の労働によって伝統的に支えられてきた。

さらに、子育て・介護など生活上の助け合いや、地域に根ざした文化も、多世代が共生する家族たちや集落によって担い育まれ、人間の潤いある暮らしを成り立たせてきた。火事、洪水、雪かき・雪おろし、地震など自然災害への対策や相互救援の活動もまた、家族間の協力や集落の協同の力なくしては考えられない。

今ここであらためて農村集落の実態を見るならば、農業経営の8割近くを兼業農家が占めるに至り、高齢化がすすみ、農業労働に従事することが困難になっている。農業機械がますます大型化・精密化し、高価になっている今、兼業のサラリーマンとしての給与所得を得ているうちは何とか維持できても、退職後はそれも不可能になる。そして、後継者もないまま、多くの農村で耕作放棄地が増大するとともに、農村地域コミュニティは衰退の一途を辿っている。

農水省は、その解決策として、こうした高齢化した兼業農家を集めて、「集落営農」の組織化をすすめてきたが、高齢化した個々の農家は、後継者が得られなければ遠からず自然消滅し、やがて企業の大規模農業法人に吸収されていく運命にある。

農水省がすすめてきたこのような形の「集落営農」は、先の見えない緊急避難的な対処にすぎない。いずれ遠からず、集落営農としての性格は完全に失われ、ついには、農業法人企業による農地の本格的な集約化と大規模化の波に呑み込まれていく。

しかも、現在、「集落営農」組織を中心的に担っている者自身が、すでに60~70歳代である。彼らは、農作業のみならず、その段取りや農家間の調整、経理などの取りまとめを一手に引き受けなければならない。その上、兼業農家であるがゆえに日々の会社勤めも重なり、過重な負担に苦しんでいるケースが多く見られる。それでは創造的で積極的なたのしい農業の再生は、望むべくもない。

そして、いくら規模拡大したところで、日本とは比較にならないほどはるかに大規模な農業を営む外国からの輸入農産物との競争に晒されたままでは、価格面からだけでも太刀打ちできないのは目に見えている。

親の苦労を見ているこうした兼業農家の若い息子や娘は、このような将来のない「農業」なら後を継ぎたいとは思わない。親も先祖伝来の田畑を自分の代で手放しては申し訳ないと、何とか維持してはいるものの、息子や娘には同じ苦労をさせたくないので、無理をしてまで継がなくてもよいとさえ思っているのが実情である。

農業を継がないこうした若者の就職先の確保は、都市部における経済成長頼みとならざるをえない。しかし、かつてのような右肩上がりの高度経済成長は望むべくもない今、親の世代にはどうにかありつけた近隣都市部での勤め口の確保も、これからの若者世代にはますます困難になるにちがいない。

これが今日の日本の農山村に共通して見られる、偽らざる実態ではないだろうか。

時どきの政権交代によって農政が若干手直しされたとしても、本質的問題は何ら解決されるものではない。工業製品の輸出拡大を狙う外需依存の「成長戦略」から脱却しない限り、貿易自由化の枠組みの中で、これまで以上に農産物の大量輸入を許し、「国際競争に生き残る農業」の名のもとに、結局は外部資本や大企業の参入をも許す、農業の規模拡大化の道を踏襲せざるをえなくなるであろう。

仮に大規模経営体(大規模専業農家、あるいは企業参入による大規模農業経営体)が競争に「生き残った」としても、農家の大多数を占める小規模農家が衰退すれば、農村コミュニティは破壊され、“森”と“水”と“野”のリンケージも維持困難に陥ることは、容易に予測されるところである。

2013年2月28日、安倍首相(当時)は施政方針演説の中で、「・・・『攻めの農業政策』が必要です。日本は瑞穂(みずほ)の国です。息をのむほど美しい棚田の風景、伝統ある文化。若者たちが、こうした美しい故郷(ふるさと)を守り、未来に『希望』を持てる『強い農業』を創ってまいります。」と心にもない空言を弄していたが、言っていることと実際にやっていることはまったく逆である。

「聖域なき関税撤廃」を原則とするTPPなど「自由貿易」の推進によって、日本の農業・農村はいよいよ最後のとどめを刺され、地域社会は土台から崩れ、再起不能の壊滅的事態に陥ることは分かっているはずだ。美辞麗句を並べ立てれば、農民をはじめ国民を騙すことができるとでも思っているのであろうか。

“菜園家族群落”による日本型農業の再生 ―高次の「労」「農」連携への道

日本はもともと中山間地帯が国土の大きな割合を占め、急峻な斜面の耕地が多い土地柄である。こうした日本特有の国土や自然の条件を考えても、大規模経営体はそぐわず、日本の条件に適った中規模専業農家を育成すべきである。

そして、週休(2+α)日制のワークシェアリング(但し1≦α≦4)によって新しく立ちあらわれてくる「労」「農」人格一体融合の抗市場免疫に優れた「菜園家族」が、こうした中規模専業農家の間をうずめていくことになるであろう。

「菜園家族」社会構想は、本連載の第5章2節で述べた革新的「地域生態学」の理念と方法に基づき、日本の農業・農村のあり方を長期的展望に立って見据え、兼業農家や新規就農者を週休(2+α)日制のワークシェアリングによる「菜園家族」に積極的に改造・育成していく。

そして中規模専業農家を核に、その周囲を10家族前後の「菜園家族」が囲む、いわば植物生態学で言うところの“群落”の形成を促していく。こうして形成される十数戸の家族から成る農と暮らしの村落協同体を、ここでは“菜園家族群落”と呼ぶことにしよう。

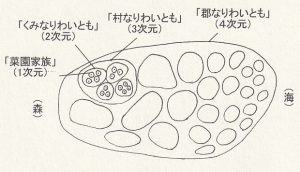

この“菜園家族群落”は、先に第6章6節で述べた多重・重層的な地域団粒構造全体の中では、三次元の団粒「村なりわいとも」(集落レベル)の主要な構成要素に当たるものである。

“菜園家族群落”の核となる中規模専業農家は、特に失業や不安定労働に悩み、農ある暮らしを求めて都会からやって来る新規就農者や、かつてふるさとの親元を離れ都会に出た帰農希望者や、兼業農家の後継者でありながら農業を知らない若い息子・娘に対して、農業技術を伝授・指導したり、堆肥をまとめて生産したりして、「菜園家族」を育成・支援する中核的な役割を果たす。

一方、新生「菜園家族」は、週休(2+α)日制の「菜園家族」型ワークシェアリング(但し1≦α≦4)のもとに自家の「菜園」を営むほかに、集落共有の水利や農道の草刈りなど農業生産基盤の整備に参加したり、子育てや介護や除雪など暮らしの上でお互いに協力したりする。

このようにして、中規模専業農家と「菜園家族」との間に、深い相互理解と信頼に基づくきめ細やかな協力関係が、時間をかけて熟成されていく。

週休(2+α)日制の「菜園家族」型ワークシェアリング(但し1≦α≦4)では、例えばα=3として、週休5日制であれば、週2日の“従来型”のお勤めで安定的に得られる現金収入によって家計が補完されるので、残りの5日は、安心して「菜園」で自給のための多品目少量生産に勤しみ、大人も子どもも家族総出の創造的活動をたのしみ、自己実現をはかることになる。

若干の余剰生産物は、近所にお裾分けするか、近傍の市街地の青空市場に出品して、地域や街の人々との交流をこれまたたのしむのである。

中規模専業農家は、新鮮な地場の農産物や加工品を流域地域圏(エリア)の中核地方都市に供給し、森と海を結ぶ流域地域圏(エリア)の地産地消を支える。こうしてはじめて、流域地域圏(エリア)の中核地方都市も、農山漁村部とのヒトとモノと情報の密な交流によって活性化し、再生のきっかけをつかんでいく。

もちろん中規模専業農家が規模と技能を生かして、米や麦や生鮮野菜など特定の品目を量産して、遠隔の大都市にも供給するという社会的役割は当面は必要であろう。この社会的役割を考慮して、農産物の価格保障と所得補償は、もっぱらこの中規模専業農家に集中的になされることになる。

一方、家族小経営である週休(2+α)日制の「菜園家族」に対しては、国や地方の自治体は、あるべき未来社会の新しい芽をいかに育成するかという視点から、その創出と育成のための制度的保障や「菜園家族インフラ」の整備・拡充などの形で、CSSK方式による財政的・経済的支援を積極的におこなう必要がある(詳しくは、本連載の第10章で後述)。

将来の農村や山村や漁村における地域編成はどうあるべきかを考える時、政府の農業への財政支援は、はっきりした長期的ビジョンもないまま、闇雲なばらまきであったり、めまぐるしく変わる「猫の目農政」であってはならない。これでは、日本の農業・農村はますます衰退していくばかりである。

新自由主義的市場原理至上主義「拡大経済」は、今や行き着くところまで行き着いた。その結果、経済や社会、教育や文化などあらゆる分野で問題が噴出している。こうした時だからこそ、農業・農村問題への施策は、20年、30年、50年先を見据えて、遠大な長期展望のもとに目標を定め、何に、何を、どのような手立てで支援していくのかを明確にした上で、限られた財源を有効に活用し、メリハリをつけたものでなければならない。

農業・農村のあり方をめぐる議論は、経済効率とか、自由貿易とか、国際競争での勝ち負けといった目先の利益や都合に矮小化するものであってはならない。

しかもこのことは、「農業従事者」だけの問題にとどまるものではない。むしろこれは、戦後高度経済成長の過程で大地から引き離され、根なし草同然となって浮遊し、都市部へと流れていった圧倒的多数の現代賃金労働者(サラリーマン)の生活そのものを今後どのようにしていくのかという問題であり、都市住民のライフスタイルは今後どのようにあるべきなのかというきわめて重い、根源的な問題なのである。

つまり、今日の都市部での深刻な労働力過剰を吸収できる、基本的でしかも広大な潜在的可能性をもっているのは、長きにわたって見過ごされてきた国土面積の圧倒的部分を占める農山漁村であり、こうした可能性を生かすことによって、農山漁村自身も再生へのきっかけをつかむ。

このように、農業・農村問題は、わが国社会全体のあり方そのものの質を根底から決定づける、すべての国民共通の大テーマなのである。

熾烈なグローバル市場競争のもとでは、科学・技術の発達による生産性の向上は、人間労働の軽減とゆとりある生活につながるどころか、社会はむしろ全般的労働力過剰に陥り、失業や、派遣・期間工・パートなど不安定労働をますます増大させていく。

“菜園家族群落”による日本型農業の再生は、こうした二律背反とも言うべきこの社会の矛盾を、次第に解消へと向かわせていくにちがいない。それを可能にする肝心要(かなめ)の梃子は、紛れもなく都市と農村の垣根を取り払い成立する、賃金労働者と農民の深い相互理解と信頼に基づく、週休(2+α)日制の「菜園家族」型ワークシェアリングなのである。

「土・日農業」という後ろ向きで、きわめて消極的な農業を長い間強いられてきた、農家の圧倒的多数を占める兼業農家をはじめ、失業と不安定労働に悩み苦しむ都市からの新規就農希望家族も、この週休(2+α)日制の「菜園家族」型ワークシェアリングによってはじめて、時間的にも余裕のある、創造的で豊かな多品目少量生産の、人間味あふれる楽しい農業に勤しむことが可能になるであろう。

これは、戦後70年間にわたって低迷を続けてきた日本農業の大転換であり、都市住民の働き方、生き方をも根底から変え、今日の社会の混迷と閉塞状況を打ち破る決定的な鍵となる。

根なし草同然の現代賃金労働者(サラリーマン)と「菜園」という生産手段とのこの歴史的とも言うべき再結合を果たすことによって、市場原理の作用を抑制し、それに対抗しうる免疫を家族と地域社会の内部につくりあげ、秩序ある理性的な調整貿易のもとに、わが国の自然や国土にふさわしい、「菜園家族」型内需主導の日本独自の農ある暮らしの道(B型発展の道)を追求するのか。

それとも、ただ消費のために必死に働かされる、内面生活の伴わない、浅薄でうわべだけの「経済成長」を金科玉条の如くいまだに追い求め、大地に生きる精神性豊かな未来への可能性を閉ざしてしまうのか。その選択が今問われている。

新型コロナウイルス・パンデミックと気候危機、そしてウクライナ戦争、ガザにおけるジェノサイドという凄惨な事態、世界大戦への暗雲立ちこめるこの時代、今こそ決断の時ではないのか。残された時間はそれほどない。

農地とワークの一体的シェアリング ― 公的「農地バンク」、その果たす役割

こうした「B型発展の道」(「菜園家族」を基調とするCFP複合社会を経て、自然循環型共生社会=FP複合社会、さらには高次自然社会へ至る道)は、もちろん今日の市場原理至上主義アメリカ型「拡大経済」に異議を唱え、この新たな社会をめざす道に賛同する広範な住民や市民の支持のもとに、地方自治体レベルで、さらには国レベルで「民主的政府」が成立することによって本格的に進展していくことは言うまでもない。

新しく生まれたこの「民主的政府」は、直接生産者である現代賃金労働者(サラリーマン)と生産手段との「再結合」による、「労」「農」人格一体融合の新たな人間の社会的生存形態「菜園家族」の創出を何よりも優先的に実現する独自の諸政策を打ち出していくことになるであろう。

現実に週休(2+α)日制のワークシェアリング(但し1≦α≦4)による「菜園家族」社会構想を実行に移すには、さまざまな困難が予想される。調査と研究の長い準備期間が必要であろう。

特に「菜園家族」創出のスタートの段階、つまり生成期には、国や都道府県、市町村の自治体は、「菜園家族」社会構想の真の意義を深く理解し、その創出と育成のための明確な展望と具体的な地域政策を持つことが大切である。

都市部から新規就農を希望してやって来る若者や団塊世代にとっても、もともと農山村の集落に暮らす兼業農家やその息子・娘にとっても、適正な規模の「菜園」、つまり自給限度の農地と、週休(2+α)日制のワークシェアリングに基づく安定的な勤め口の確保をどうするのかが、最大の関心事であり課題になるであろう。

その解決のためにはまず、農地とワーク(勤め口)の両者のシェアリングを有機的に結合し、それらを一体的に捉えることによって、農地を有効かつフレキシブルに活用できる体制を早期につくりあげることが必要である。

現実には農地は、所有や相続や先祖伝来の土地に対する根強い意識などさまざまな問題が絡むので、個々人の間で個人的に融通し合うよりも、市町村レベルに公的な「農地バンク」を設立し、その公的保障と仲介のもとにすすめる方がよりスムーズに運ぶであろう。農地が本来、すべての国民にとって公共的な機能と性格をもつことからも、公的機関が担うことが適切である。

同時に、週休(2+α)日制の「菜園家族」型ワークシェアリング(但し1≦α≦4)のもとで、週に(5-α)日の“従来型の仕事”を安定的に保障する、“就業に関する法律”の整備も必要になってくる。

そして、森と海を結ぶ流域地域圏(エリア)内の中小都市にある小学校・中学校・高校・大学・保育園・幼稚園・病院・市役所・町村役場・図書館・文化ホール・福祉施設などの公的機関、そして社会の主要なセクターを占める民間企業や、その他諸団体など、ありとあらゆる職場にわたって、まず「勤め口」の詳細な実態を正確に把握することが大切である。その上で、週休(2+α)日制のワークシェアリングの可能性を具体的に検討し、それを促進するための素案を作成しなければならない。

そのためには、森と海を結ぶ流域地域圏(エリア)内に、民間企業や公的機関の職場代表、市町村レベルの地方自治体、それに広範な住民の代表から構成される、農地とワーク(勤め口)のシェアリングのための三者協議会(仮称)を発足させることが必要であろう。この協議会が、「点検・調査・立案」の活動をスタートさせ、農地とワーク(勤め口)のシェアリング実施の三者協定を結ぶのである。

「菜園家族」社会構想においては、週休(2+α)日制のワーク(勤め口)のシェアリングは、農地のシェアリングと密接に連動する。というのは、後継者確保に悩む兼業農家が、余剰農地を公的「農地バンク」に預ける際、その見返りとして、息子や娘に週(5-α)日の“従来型の仕事”が斡旋される仕組みになっていれば、彼らは次代の三世代「菜園家族」としての条件を得て、すぐにでもスタートすることが可能になるからである。こうして、農地所有者から公的「農地バンク」への余剰農地の預託は、スムーズに促進されていくであろう。

一方、農地をもたないサラリーマンも、自らがすすんでワークをシェアすることによって、公的「農地バンク」を通じて農地の斡旋を受けることになる。また、失業や不安定労働に悩む都市や地方の人々に対しては、この公的「農地バンク」のシステムによって、農地とワーク(勤め口)の斡旋をおこなう。

住居についても、公的「農地バンク」を通じて、空き農家の斡旋を受けられるような体制になっていることが大切である。長らく空き家となり閉ざされたままでは朽ちるのを待つばかりの古民家も、新たな住人を得て再び息を吹き返すことになる。

こうして、公的「農地バンク」は、後継者に悩む農家にとっても、これから農地や住まいを必要とするサラリーマンや不安定雇用に悩む人々にとっても、「菜園家族」的な暮らしに移行するにあたって、なくてはならない重要な役割を果たしていくことになるであろう。

地方自治体の果たす役割と真の住民自治

このように、農地のシェアリングとワーク(勤め口)のシェアリングは、密接に関連してくるので、特に市町村の自治体は、このことを十分に考慮し、総合的に計画・立案しなければならない。もちろん、こうしたことは、民間の企業サイドおよび公的機関など、職場の理解が得られなければ前進しないのは言うまでもない。

ワークシェアリングにともなって必然的に減収する自己の取り分としての給与所得は、こうして周到に準備され、確立された社会的体制のもとで形成される「菜園」や「匠・商(しょうしょう)」(本連載の第8章で詳述)の自営基盤によってはじめて、安定的に補完されることが可能になる。

今日、一般的に言われているワークシェアリングが、不況期の過剰雇用対策としての対症療法の域を出ないものであるのと比べれば、この「菜園家族」型ワークシェアリングは、未来のあるべき社会、すなわち「菜園家族」基調のCFP複合社会を経て自然循環型共生社会へおのずと連動する鍵となるメカニズムを内包している点で、世界的に見てもはるかに先進的な優れたシステムであると言えよう。

いずれ遠からず、地域の将来構想に責任ある地方自治体や国は、この「菜園家族」型ワークシェアリング実施の検討を迫られることになるであろう。地方自治体の職員はじめその他の公務員は、誰よりも率先して自ら範を示し、週休(2+α)日制によるこの「菜園家族」型ワークシェアリングを積極的に身をもって実践することが期待される。

公的機関に勤める公務員がまず自らすすんで、この週休(2+α)日制による「菜園家族」型ワークシェアリングを率先して実行していけば、週に(2+α)日は自らの「菜園」、あるいはさまざまな「匠・商」の自営業に携わりながら、同時に週の残りの(5-α)日は、地方自治体や国の官庁や学校・病院などの公共機関の職場でも現役のままで働くという画期的な体制が、地域に広がり定着していくであろう。

その結果、地域のさまざまな職種の人々の意志や経験が、より直接的に、しかも恒常的に地方や国の行政に、色濃く反映されることにもなる。今までには考えられもしなかった形で、行政は日常普段から住民との結びつきを強め、活性化していくことであろう。本当の意味での住民の行政参加が実現され、行政のあり方も根本から大きく変わっていくにちがいない。これこそが本来あるべき、究極の住民自治による行政のあるべき姿ではないだろうか。

地方自治体や国などの公的機関からはじまる「菜園家族」型ワークシェアリングのこうした動きは、次第に民間の企業にもおよび、さらなる広がりを見せていくことになるのではないか。

このような具体的施策を実行できるかどうかは、何よりもまず地方自治体や国が地域住民や国民の総意に基づいて、自らの長期計画の中に地域づくり・国づくりの基本政策として、週休(2+α)日制の「菜園家族」型ワークシェアリングを本気になって位置づけることができるかどうかにかかっている。

もちろん、直接生産者と生産手段との「再結合」によって、おびただしい数の小さな私的生産手段が新たに発生することになるのであるが、新しく生まれるまことの「民主的政府」のもとで、当然、これら生産手段の私的所有は、家族が生きていくために必要な限度内に制限されることになるはずである。

こうした一定の制限枠が設定されなければ、生産手段の小さな私的所有が契機となって再び階層分化が進行し、やがては資本主義へ逆戻りすることにもなりかねない。そのまま放置しておけば、理論上、歴史は繰り返されることになる。

したがって「民主的地方自治体」、そして「民主的政府」は、新しい社会への明確な目標のもとに、こうした事態を抑制・制御する民主的力量とその政策やシステムを備えていかなければならない。それは結局、数々の苦難と闘い鍛錬され、格段の成長を遂げた民衆の力によって支えられ、保障されていくであろう。

2.21世紀における草の根の変革主体の構築

こうした時代の要請に応えて、人間同士がじかに会い、自由奔放に語り合い、切磋琢磨して互いに創造の力を高め合っていく場として、「21世紀この国と地域の未来を考える 自然(じねん)懇話会」(仮称)なるものを考えてはどうであろうか。

この「自然(じねん)懇話会」(略称)は、地域未来学ともいうべき革新的地域研究に基礎を置き、21世紀の今日の現実にしっかり足を踏まえ、精神性豊かな草の根の未来社会論の構築に向かって、新たな一歩を踏み出すのである。

未来社会のあるべき理念と現実世界との絶えざる対話と葛藤を通して、研究と実践のより高次の段階へと展開する終わりのない認識の自律的自己運動の総体を、ここでは、世界史的にも稀有なる江戸中期の先駆的思想家・安藤昌益に学び、敢えて「自然(じねん)」と呼ぶことにしよう※ 。

この「自然(じねん)」の実践と認識のプロセスこそが、この「21世紀この国と地域の未来を考える 自然(じねん)懇話会」(仮称)の真髄であり、従って、その発現たる自由奔放、そして何ものにも囚われない孤高の精神と、他者に対する寛容と共生の思想が、その核心となる。

今日、通信・情報ネットワークは急速な発達を遂げ、人間は自然から隔離され、バーチャルな世界にますます閉じ込められていく。パソコン、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末等々、AI(人工知能)の普及・応用は著しく、人々は人工的な虚構の空間の中で野性を失い、病的とも言える異常な発達を遂げていく。そして不思議なことに、人々はかえって人間不信に陥り、孤立を深めていく。

こうした時代にあって、豊かな人間性を回復していく上でも、「自然(じねん)懇話会」(略称)の意義は、ますます大きくなっていくにちがいない。

莫大な財力を背景に今日まで圧倒的多数の国民を欺き、統治してきた財界・官僚・政界ベースのまさに上から目線の「シンクタンク」に対峙して、今こそ身近な地域に「自然(じねん)懇話会」(略称)を生み出し、さらにはそれらを相互に結んで、全国津々浦々に分散、潜在している多彩な英知を結集する、自由で開かれたネットワークをつくり出すことが、何よりもまず必要になってきている。

いわば無数の小さな「私塾」と、それらが主体的・自発的に連携し、自由闊達に考え実践する水平的で自律的なネットワークである。そして、その柔軟で分厚い土台の上に、草の根の民衆の研究組織、21世紀未来構想シンクタンクとも言うべきものの構築が待たれるのである。

これらはさしずめ「『菜園家族』自然(じねん)ネットワーク」、および「21世紀未来構想 自然(じねん)シンクタンク」とでも名付けられるものである。

本連載の第6章6節で詳述したように、一般的に、「労」「農」人格一体融合の抗市場免疫に優れた「菜園家族」が各地に生まれてくるのと同時に、その初期段階に「菜園家族」間の連携が自然発生的に生まれてくる。「菜園家族」を基礎単位に、第一次元の団粒が現れ、しだいにその上位の第二次元、第三次元・・・へと団粒が形成され、やがて多重・重層的な地域団粒構造が広域的に構築されていく。

こうした地域団粒構造が首尾よく形成されていくためには、初期段階から「菜園家族」が孤立するのではなく、新しく生まれたばかりの基礎的単位「菜園家族」が、他の「菜園家族」との相互連携を強化・発展させていく必要がある。

こうした「菜園家族」の主体的、自発的な長期にわたる活動によって、上からの行政的手法ではない、まさに人々の英知と自然(じねん)の原理によって生まれてくる連携の絆の網が、「菜園家族」の自律的な自然(じねん)ネットワークなのである。

「菜園家族」自然(じねん)ネットワークの活動であるが、それは何よりもお互いの身近な情報の交換からはじまる。そのこと自体がなくてはならない大切な基礎になる。そしてその上に、次なる活動へと展開していく。

こうして「菜園家族」の自律的な自然(じねん)ネットワークを土台に、人々の学習活動が自ずから活性化していく。しかも、人々の視点は狭い特定の地域にとどまることなく、市町村、都道府県、そして国レベル、さらには世界へと広く学習の目は注がれていく。

こうした学習活動を基本に、世界動向とも関連づけながら自己の立ち位置を構造的に把握しつつ、自らの地域の実態を丹念に調査し、自らの地域の実態を再認識し、地域の未来構想を練り上げ、5年、10年・・・50年先を見据え、自らの地域を着実に構築していくことになるであろう。

この「労」「農」人格一体融合の抗市場免疫に優れた社会的生存形態「菜園家族」の自然(じねん)ネットワークは、老若男女、職業の如何を問わず、宗派や党派の垣根を越えて、今日の市場原理至上主義の苛酷な弱肉強食の「拡大経済」システムに対峙して、「菜園家族」を基調に、人間の自由と尊厳を尊ぶ精神性豊かな自然循環型共生の21世紀の未来社会をめざしていくことになろう。

自由な個人やグループおよび団体(NPO・NGOなどの法人や各種協同組合、農林漁業・商工業団体、ユニオンなどさまざまな形態の労働組合、教育・文化・芸術・芸能・スポーツなどのグループや団体等々)が相互に情報を交換し合い、学習し、切磋琢磨する、上下の関係を排したこれこそが対等で水平的な本物の自律的なネットワークなのである。

※ 本連載の第5章1節およびエピローグ2節で詳述。

労働組合運動の驚くべき衰退、そこから見えてくるもの

2014年12月16日、政府と労働界、経済界の代表が集まる「政労使会議」(政府側からは安倍晋三・首相=当時、経営者側からは榊原定征・経団連会長=当時、労働者側からは古賀伸明・連合会長=当時などの面々)なるものは、春闘の賃上げに協調して「最大限努力する」との合意文書をまとめた。

この会議で安倍首相(当時)は、居並ぶ経済界のトップたちに呼びかけた。「最大限の賃上げを要請したい」。この賃上げの合意は、2013年に続き2回目であった。もちろん、中小・零細企業の労働者は蚊帳の外である。

今日の労働運動の抱える最大の問題は、「労組離れ」だ。1995年、経団連が報告書で「非正社員の活用」を提案し、労働規制の緩和が進んだ。専門職に限られていた「派遣労働」が1999年原則自由化され、2004年には製造業にも解禁された。非正社員として働く人は、今や全体の4割近くに達する。

一方、1975年に34パーセントあった労働組合の組織率は、2014年には17パーセントにまで低下。このうち連合に加盟する組合員は、雇用者全体の12パーセントにすぎない(『朝日新聞』2014年12月19日「春闘60年 ―だれのために(上)」を参照)。これが今日のわが国の労働運動の偽らざる現実である。

わが国における主流派労働組合運動は、アベノミクス主導のもと、「政労使会議」なるものによって、賃上げを話し合い、合意し、勧告するという、労働者の長くて苦しい闘いの歴史を欺く猿芝居を公然と国民衆目の面前で演出するまでに至ったのである。これは、労働者にとっても国民としても、実に恥ずべき驚くべき事態である。

その責任を互いに他に転嫁する前に、まずは現代賃金労働者としては、そして国民としても実につらいことではあるが、何よりも厳しい自己との対話・内省を徹底して行うべき時に来ているのではないだろうか。

<日本国憲法>

第二八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

本来、賃上げをはじめ労働条件の改善・向上は、労働者の生活権、人権を尊重し守るための大切な基本的要求である。そのために、日本国憲法第二八条をはじめ労働法によって、労働者の団結権、団体交渉権、ストライキ等の団体行動権など諸々の権利が、法制的にも認められ確立されてきた。

これらの労働者の権利は、わが国のみならず、世界の労働者の長い苦難の歴史の中で獲得されてきた権利である。これらの権利を空文に終わらせることなく、労働者自身が自らの意志と職場におけるたゆまぬ自覚的実践を通じて、その権利を実質化してきた。

今思いつくだけでも労働者が解決しなければならない課題は山積している。派遣法の抜本的改正、抜け穴のない有期雇用規制、公務員の労働基本権など、わが国の労働者にとって大切ないくつかの政策課題がある。

水面下で政府に要望するだけでは何も実現しない。今のわが国の労働運動には、組合固有の労働者主体の実力行使があまりにも欠けている。日本国憲法をはじめ労働法が保障するストライキはもちろん、労働者の大規模なデモもない。要するに、政策課題を社会運動として展開する思想も気力も見られないのである。

労働者自らのあるべき権利は、労働者の代表を僭称する「連合」(日本労働組合総連合会)など主流派労働組合の一部の職業的幹部と、政府首脳と経済界トップによる「政労使会議」なるものの実にこざかしい「協議」によって横奪されたことになる。

戦後の労働運動史上、これほどまでに労働者が自らの主体性を喪失し、後退・頽廃へと追い詰められた例は他に見ない。ここにも、労働者の労組幹部への根深い「お任せ民主主義」と同質の思考と心情を読み取ることができる。労働者としては、実に屈辱的な事態と言わざるをえない。

こうした事態を生み出した根源的な原因を突き止めることは、そうたやすいことではない。独り労働組合幹部・首脳にその責任を負わせて済むことでもない。何よりも21世紀の今日の時代を的確に捉え、その上で新たな時代認識のもとに、私たち自身の問題として深刻に受け止めなければならない。そして、そこから何を学び、何をどうするかなのである。

21世紀の労働運動と私たち自身のライフスタイル

―「労」「農」人格一体融合の「菜園家族」の新しい風を

この節の冒頭で提起した「菜園家族」自然(じねん)ネットワークは、いわゆる主流派労働組合の連合などに象徴されるように、労働者の代表を僭称する職業化された一部労組幹部によって長きにわたって牛耳られ、沈滞と後退を余儀なくされてきたわが国の労働運動に、根本からその変革を迫っていくものになるであろう。

既成の労働運動が惰性に流れ、従来型のお座なりの賃上げ要求の狭い枠組みに閉じ込められ、労働運動そのものが衰退へと陥っていく中にあって、この新たな社会構想の実現をめざす運動は、週休(2+α)日制の「菜園家族」型ワークシェアリング(但し1≦α≦4)によって、農民と賃金労働者という、いわば前近代と近代の人格的融合による、「労」「農」一体的な21世紀の新たな人間の社会的生存形態、すなわち抗市場免疫に優れた「菜園家族」を創出していくその性格上、必然的にこれまでの労働運動には見られなかった新たな局面を切り拓いていくことになろう。

それは、自ずから近代を社会の根底から超克するまさに民衆の新しい働き方、新しいライフスタイルの創出へと向かわざるを得ないものであり、そこに「正規」「非正規」の分断、男女の分断、世代間対立、そして都市と農村の垣根を乗り越えた、これまでには見られなかった、それこそ時代を画する多彩で個性豊かな広範な国民的運動へと展開していく可能性が秘められている。

現実に、フランス、ドイツ、オランダ、スペインなどの西欧諸国では、働き過ぎからゆとりのあるライフスタイルへの移行をめざして、1人当たりの週労働時間短縮によるワークシェアリングの様々な試みが、実行へと移されている。

『オランダモデル ―制度疲労なき成熟社会―』(長坂寿久、日本経済新聞社、2000年)によれば、特にオランダでは、1980年代初頭に高失業率(1983年に12%)に悩まされた経験から、その克服の道を政労使三者で模索し、パートタイム労働の促進によって仕事を分かちあうワークシェアリングへと合意形成を積み重ねていった。これは、単なる失業対策にとどまらず、1人当たりの労働時間の短縮によって、「仕事と家族の関係を和解させたい」という多くの労働者の願いを実現しようとするものでもあった。

オランダの労働者がパートタイム労働の促進に期待したのは、1つ目に何よりも「健康と安全」、2つ目は「労働と分配の再配分」と「雇用創出」、3つ目は労働時間の多様化によって「支払い労働(雇用)と不支払い労働(家事・子育てなど)の再配分」、つまり「男性と女性の分業」の克服をはかること、4つ目は個人の自由な時間を増やし、自分で時間の支配が可能となれば、「個人の福祉の増加」につながり、「社会参加」の可能性を広げるであろうこと、という4つの観点からであった。

それは、夫婦がともにフルタイム勤務で企業の賃金労働に自己の時間の大部分を費やすのではなく、いわば夫婦2人で「1.5人」前という新しい働き方の確立を望む声でもあった。そして、フルタイム労働とパートタイム労働の「対等の取り扱い(イコール・トリートメント)」を求める長年の努力は、1996年に「労働時間差による差別禁止法」の制定へと結実していった。こうした傾向は、ますます世界の趨勢になっていくことであろう。

「菜園家族」型ワークシェアリングと21世紀労働運動の革新

このようなことを考えると、週休(2+α)日制の「菜園家族」型ワークシェアリング(但し1≦α≦4)も、決して夢物語や空想ではないはずである。しかも、人間の本来あるべき暮らしのあり方を求めて、「菜園」や「匠・商」の自営基盤で補完することによって、これまで国内外で実施あるいは提唱されてきたワークシェアリングの欠陥を根本から是正し、実現可能なものとして提起している。

今日、一般的に言われているワークシェアリングが、不況期の過剰雇用対策としての対症療法の域を出ないものであるのと比べれば、この「菜園家族」型ワークシェアリングは、未来のあるべき社会、すなわち、ゆとりあるおおらかな自然循環型共生社会(じねん社会としてのFP複合社会)へと連動する鍵となるメカニズムを内包している点で、世界的に見てもはるかに先進的な優れたシステムであると言えよう。

2008年リーマン・ショックに端を発した「百年に一度」とも言われる世界同時不況、2011年3・11東日本大震災と福島原発苛酷事故、そして気候危機、2020年新型コロナウイルス・パンデミック、さらには2022年ウクライナ戦争、ガザにおける凄惨なジェノサイドという相次ぐ深刻な事態のもとで、これまでの社会のあり方そのものが根本から問われている今、私たちは、いつまでも従来型の「経済成長」の迷信に頑(かたく)なにしがみついているのではなく、大胆に第一歩を踏み出す時に来ているのではないだろうか。

21世紀の今、国民の要求は多様化しているだけではなく、就業人口の90パーセントにおよぶ根なし草同然の現代賃金労働者は、生活の不安定さと苛酷さゆえに、巨大都市化し極端なまでに人工化した生活環境の中で、大地から乖離し、あるべき野性を失い、肉体も精神もズタズタにされ、衰弱していく。

特に福島原発事故と新型コロナウイルス・パンデミックを機に、人々は自然回帰への志向をますます強め、大地に根ざした自然融合の農ある新しいライフスタイルと、それを支える新しい働き方をもとめている。今まさにこうした多様で広範な人々の切実な要求に応え得る、21世紀の今日にふさわしい新しい労働運動のあり方がもとめられている。

先に提起した「菜園家族」自然(じねん)ネットワークは、こうした広範な国民の切実な要求を汲み上げ、国民から真に信頼されるに足る、21世紀の新たな労働運動を社会の基底部から支える重要な役割を果たしていくことになろう。

それは、あたかも畑の作物を育てる土壌のように、さまざまな人間的活動や社会的運動に必要不可欠な地域づくりと職場づくりのエネルギーを涵養し、それを蓄え、さらに拠出する源泉とも言うべき役割を果たしていく。「菜園家族」自然(じねん)ネットワークは、このような存在であってほしい。それは、主観的願望ではなく、客観的に見てもそうならざるを得ないであろう。

それはなぜか。熾烈なグローバル市場競争によって、格差と不平等が世界を分断し、気候危機、新型コロナウイルスの脅威、そして、世界各地で相次ぐ紛争と戦争の液状化が、人々を物質的にも精神的にも分断・孤立させ、窒息へと追い遣っている今、多くの人々がそれに代わる新たな社会の枠組みを切望している。

こうした時代にあって、まさにこの「菜園家族」自然(じねん)ネットワークが、新自由主義的市場原理至上主義「拡大経済」に対峙し、抗市場免疫の自律的な自然循環型共生の新たな地平をめざす時、それは農山漁村や地方中小都市、巨大都市部を含めた国土全域において、賃金労働者、農林漁業や匠・商を基盤とする家族小経営、中小企業、そしてあらゆる自由な個人やグループおよび団体(NPO・NGOなどの法人や各種協同組合、農林漁業・商工業団体、ユニオンなどさまざまな形態の労働組合、教育・文化・芸術・芸能・スポーツなどのグループや団体等々)をも包摂する、広範な国民運動を支える大切な母体となる可能性を秘めているからにほかならない。

この「菜園家族」基調の自然(じねん)ネットワークは、老若男女、職業の如何を問わず、宗派や党派の垣根を越えて、相互に情報を交換し合い、学習し、切磋琢磨する、上下の関係を排したそれこそ対等で水平的な、活力あるまことのネットワークとして、今日の市場原理至上主義の苛酷な弱肉強食の「拡大経済」システムに対峙し、人間の自由と尊厳を尊重する精神性豊かな自然循環型共生の21世紀の未来社会をめざしていくことになろう。

多彩で自由な人間活動の「土づくり」―国民的運動を社会の土台から支える力

土壌学で言う団粒構造の土とは、隙間が多く通気性・保水性に富んだ作物栽培にもっとも適した、滋味豊かでふかふかとした肥沃な土壌である。そこでは、微生物からミミズに至る生きとし生けるものすべてが相互に有機的に作用しあい、自立したそれぞれの個体が自己の個性にふさわしい自由な生き方をすることによって、結果的には他者をも同時に助け、自己をも生かしている世界なのである。

「菜園家族」自然(じねん)ネットワークは、まさにこのような滋味豊かな団粒構造のふかふかとした「土づくり」とその地域社会の構築をめざしていく。ここでも、本連載の第1章3節で詳述した自然界の生成・進化を貫く「適応・調整」の原理(=「自己組織化」)が貫徹している。

“生命系の未来社会論”具現化の道である「菜園家族」社会構想に基づく人間社会の構造は、究極において、「菜園家族」を基礎単粒に、肥沃でふかふかとした「土」そっくりな多重・重層的な団粒構造に熟成されていく。

「菜園家族」社会のこの多重・重層的な団粒構造の肥沃な「土」からは、自由で個性豊かな実に多種多様な「作物」が育っていく。

ここで育つものは、まず個性豊かで自由な個人であり、抗市場免疫に優れた自律的な家族、すなわち「労」「農」人格一体融合の新たな人間の社会的生存形態「菜園家族」であり、したがって抗市場免疫に優れた自律的な地域社会であり、それを土台に生み出される思想・文化・芸術、そして大衆的娯楽としての芸能であり、スポーツである。

さらには、それらを基礎に展開していく多種多様な文化・芸術運動であり、自由な社会運動であり、さまざまな党派の自由闊達な政治活動であり、さまざまな宗派の宗教活動である。つまりそれは、実に生き生きとした創造性豊かで自由奔放な人間活動の総体なのである。

長い年月をかけ手塩にかけてつくりあげてきた団粒構造の「土」に合わない「作物」は、自ずから育たないし、やがて枯れてしまう。結局は、人々がどのような社会的土壌をつくりあげるかによって、そこに育つすべての「作物」の命運は決定づけられる。滋味豊かなふかふかとした「土」からは、必然的に個性豊かな素晴らしい「作物」が育っていくのである。

このことに全幅の信頼を寄せ、「菜園家族」自然(じねん)ネットワークの活動は、すべての「作物」の生育にとって根源的である、まさに根気のいるこの壮大な「土づくり」に徹することに尽きる。そのほかの何ものでもない。

地域住民や市民の活動の役割とその目標を極端に矮小化し、特定の政党・宗派活動や特定の政党・宗派づくりに狭めてはならないのは当然である。「地域づくり」は、もっともっと根源的で自由で、おおらかな人間的営為そのものなのである。ここにも安藤昌益の「自然(じねん)の思想」が貫徹している。

わが国の労働組合運動の驚くべき衰退にせよ、地方自治能力の減退にせよ、特に国政レベルにおける「お任せ民主主義」の目に余る危機的状況にせよ、それらすべての根底にある原因は、こうした団粒構造の滋味豊かな社会的「土づくり」を忘れ、近代の落とし子とも言うべき賃金労働者という根なし草同然の人間の社会的生存形態を基礎とする社会のもとで、人間が大地から引き離され、市場に蝕まれ、人々の心の深層に長きにわたって澱(おり)のように溜(た)まった、諦念にも似たどうしようもない消極性にあるのではないだろうか。

とりわけ先進資本主義経済大国においては、極端な経済成長万能主義のもと、人間の欲望は際限なく肥大化し、人々は人生の生き甲斐をカネやモノに矮小化した守銭奴まがいの狭隘な価値観にすっかり染められていく。以前にも増して、安易で事なかれ主義の脆弱な精神がますます助長され、「お任せ民主主義」の根深い思想的土壌が用意されていく。

こうして人々の身も人々の主体性も諸共に、いつの間にか見るも無惨に侵蝕されていくのである。今や戦後民主主義は、主体性喪失のこの事態を放置したままではどうにもならないところにまで後退し、形骸化を余儀なくされている。

戦後79年を経た今、私たちはまず何よりも、私たち自身の新たな主体性の構築のために、社会のあり方をその深層から問い直し、全力を傾注して再出発に臨まなければならない。

法文上の形式的な借り物まがいの民主主義ではなく、如何なる反動の猛威の中にあっても挫(くじ)けることのない、まことの主体性を自らの内面から確立していかなければならない。私たちの未来は、その成否にかかっている。

まず何よりも出発にあるべきものは、繰り返しになるが、自らの「地域」は、そして自らの「職場」は、自らの頭で考え、自らの手で構築していくということである。それは、人類史上長きにわたって大地に根ざし大地に生きる人間が、精神労働と肉体労働が未分離で、統合され調和していた素朴な生活の中から獲得してきた不動の本源的な原則であり、信念でもあり、今日においても決して忘れてはならない大切な原則なのである。

近代はいとも簡単に、しかもごく短期間のうちに、この原則と信念をすっかり忘却の彼方へと追い遣ってしまった。上から授かった借り物まがいの、民衆の主体性を愚弄した「上から目線」のアベノミクス、さらには、装い新たに「新しい資本主義」の看板を掲げ登場した岸田文雄政権の「デジタル田園都市国家構想」、それを引き継ぐ石破茂新政権の欺瞞の「地方創生」などであっていいはずがない。

たとえどんなに時間がかかろうとも、「菜園家族」の自律的な自然(じねん)ネットワークは、この人間生活の本源的とも言うべき原則・信念を取り戻し、今日の私たちに突きつけられた21世紀のこの重い課題を成し遂げていくための確かな第一歩を踏み出していくことになろう。

全国各地に散在する生まれたての「菜園家族」が、やがて「菜園家族」自然(じねん)ネットワーク間の連携を強化し緊密になるにしたがって、このネットワークは必然的に全国版へと進化を遂げていくことであろう。

その時、これを土台に21世紀にふさわしい、何ものにも囚われない自主的で自由な意志に基づく草の根の調査研究機関「菜園家族」自然(じねん)シンクタンクが生まれ、これを拠点に、市場原理至上主義「拡大経済」に対峙する「菜園家族」基調のCFP複合社会、さらには自然循環型共生社会(FP複合社会)の構築、つまり生命系の未来社会論の具現化にむけて、調査および研究がいっそう深められていくことになろう。

これは遠い将来の課題ではあるが、閉塞した時代であるからこそなおのこと、このような崇高な目標を掲げることが必要なのではないか。こうした目標への試行錯誤の過程自体こそが、運動の力強い励みになるにちがいない。

草の根の英知の結集、そして切磋琢磨こそが新たな時代を切り拓く

近代を超克する自然循環型共生社会(FP複合社会)の構築というこの壮大な課題を達成するためには、それがたとえいかに困難であっても、何よりもまず私たち自身の主体性の構築から出発しなければならない。

どんなに時間がかかろうとも、自由な意志に基づく自発的な草の根の実に広範で多様な英知の結集と切磋琢磨こそが、今日の苦難の局面を乗り越え、新たな時代を切り拓く原動力となるのではないか。「菜園家族」自然(じねん)ネットワークと、それを土台に成立する「菜園家族」自然(じねん)シンクタンクの主旨は、まさにこのことに尽きる。

現代賃金労働者(サラリーマン)と生産手段との「再結合」による、「労」「農」人格一体融合の「菜園家族」という新たな人間の社会的生存形態の創出は、かつて戦後の一時期、農村を主要舞台に展開したあの国民的運動の高揚期を彷彿とさせるに足る、あるいはそれをはるかに超える本格的な草の根の民主主義と社会変革の高揚を新たな形でもたらすことであろう。

そしてこの新たな高揚は、かつての国民運動とは質的にも異なり、現代賃金労働者(サラリーマン)と農民の人格的再融合による「労」「農」一体的な新たな人間の社会的生存形態を基礎にしている性格上、農山漁村に限らず、都市部をも包摂した運動になるはずである。

つまり、「労」・「農」および「匠・商」の家族小経営や零細・中小企業者など、生業の垣根を超えた広範な人々が、「菜園家族」的人間への自己変革をめざす、社会の深部にまで及ぶ運動へと展開していく可能性を秘めている。

「菜園家族」自然(じねん)ネットワークは、こうした国民的運動を下支えする肥沃な土壌としての重要な役割を果たしていくことになろう。こうした変革主体の形成とその運動の過程を通じて、欺瞞に満ちた「政治」は影を潜め、草の根の民主主義はしだいに熟成へと向かう。こうしてはじめて、近代超克の「菜園家族」を基調とする自律的で創造性豊かな民衆の生活世界は成就されていくに違いない。

ますます強まる反動攻勢にただただ反対を唱え、世界に誇る日本国憲法の三原則、「平和主義」、「基本的人権(生存権を含む)の尊重」、「主権在民」の精神を受け身の形で守るのではなく、民衆の創造性豊かな具体的実践によって、能動的かつ前向きに憲法の精神を実体化し、より豊かにしていく。やがてそれは民衆の血肉となっていくに違いない。

その時はじめて日本国憲法は、どんな反動の企みにもめげることなく、民衆の不動の信念、そして何よりも民衆の精神そのものになるであろう。

◆「いのち輝く共生の大地」第9章の引用・参考文献◆

安藤昌益「稿本 自然真営道」『安藤昌益全集』(第一巻~第七巻)、農山漁村文化協会、1982~1983年

蔦谷栄一『農的社会をひらく』創森社、2016年

小農学会 編著、萬田正治・山下惣一 監修『新しい小農 ~その歩み・営み・強み~』創森社、2019年

石井圭一「フランス農村にみる零細コミューンの存立とその仕組み」『農林水産政策研究所レビュー』11号、2004年

森岡孝二『働きすぎの時代』岩波新書、2005年

森岡孝二『過労死は何を告発しているか ―現代日本の企業と労働』岩波現代文庫、2013年

竹信三恵子・戒能民恵・瀬山紀子 編『官製ワーキングプアの女性たち―あなたを支える人たちのリアル―』岩波ブックレット、2020年

浅倉むつ子『新しい労働世界とジェンダー平等』かもがわ出版、2022年

熊沢誠『リストラとワークシェアリング』岩波新書、2003年

熊沢誠『労働組合運動とはなにか ―絆のある働き方をもとめて』岩波書店、2013年

長坂寿久『オランダモデル ―制度疲労なき成熟社会―』日本経済新聞社、2000年

田中洋子「ドイツにおける時間政策の展開」『日本労働研究雑誌』第619号、2012年

工藤律子『ルポ 雇用なしで生きる―スペイン発「もうひとつの生き方」への挑戦』岩波書店、2016年

――― ◇ ◇ ―――

★ 長編連載「いのち輝く共生の大地 ―私たちがめざす未来社会―」の≪ 総目次一覧 ≫は、下記リンクのページをご覧ください。

https://www.satoken-nomad.com/archives/4114

☆ 読者のみなさんからのご感想などをお待ちしています。

2024年11月29日

里山研究庵Nomad

小貫雅男・伊藤恵子

〒522-0321 滋賀県犬上郡多賀町大君ヶ畑(おじがはた)452番地

里山研究庵Nomad

TEL&FAX:0749-47-1920

E-mail:onukiアットマークsatoken-nomad.com

(アットマークを@に置き換えて送信して下さい。)

里山研究庵Nomadホームページ

https://www.satoken-nomad.com/

菜園家族じねんネットワーク日本列島Facebookページ

https://www.facebook.com/saienkazoku.jinen.network/