長編連載「いのち輝く共生の大地―私たちがめざす未来社会―」第1章(その2)

長編連載

いのち輝く共生の大地

―私たちがめざす未来社会―

第一部 生命系の未来社会論、その生成と到達

―自然界と人間社会を貫く生成・進化の普遍的原理を基軸に―

第1章

生命系の未来社会論、その具現化の道「菜園家族」社会構想の問題意識

(その2)

◆ こちらからダウンロードできます。

長編連載「いのち輝く共生の大地」

第1章(その2)

(PDF:487KB、A4用紙8枚分)

2.生命本位史観に立脚し「家族」と「地域」の再生を探る

いのちの再生産とモノの再生産の「二つの輪」が重なる家族が消えた

かつては、いのちの再生産の輪と、モノの再生産の輪が、二つとも「家族」という場において重なっていた。それゆえ家族は、大地をめぐる自然との物質代謝・物質循環のリズムに合わせて、時間の流れに身をゆだね、ゆったりと暮らしていた。

ところが、世界史的には18世紀のイギリス産業革命以降、社会の分業化が急速にすすむ中で、不可分一体のものとして存在していた「農業」と「工業」は分離し、まずは「工業」が、次いで「農業」も家族の外へと追い出されていく。その結果、「家族」という場において、いのちの再生産とモノの再生産の「二つの輪」が重なる部分はますます小さくなってしまった。

戦後日本の高度経済成長は、こうした傾向にいよいよ拍車をかけ、その極限にまで追いやっていった。それゆえ今日の家族は、生きるために必要な食料はもとより、育児・教育、介護・医療・保険等に至るすべてを、家の外で稼いだ賃金で賄わなければならなくなった。このことは同時に、人間が自然から乖離し、無機質で人工的な世界の中で家族がまるごと市場に組み込まれ、熾烈な競争にもろに晒(さら)されることを意味している。

大地を失った現代賃金労働者(サラリーマン)家族は、唯一教育への投資のみが、わが子の幸せの保障になると考える。教育への関心は異常なまでに過熱する。教育は本来の姿を失い、極端なまでに歪められる。このことは、今や兼業農家が大部分を占めるに至った農村部においても、同じことが言える。

一事が万事、こうして市場原理は極端な形で社会の隅ずみにまで浸透し、競争を執拗なまでに煽り、人間を分断し、人と人とを争わせ、果てには戦争への衝動を駆り立てる。それは、他の動物には見られない、人間本来の原初的「共感能力」(慈しむ心)の衰退、欠如の過程でもあり、結末でもある。

もともと「家族」には、育児・教育、介護・医療など、人間の生存を支えるあらゆる福祉の機能が、未分化の原初形態ではあるが備わっており、それらは「家族」からさらに「地域」へと広がりながら、実にしなやかに多重・重層的に機能していた。

ところが、こうした家族機能の芽は、高度経済成長の過程でことごとく摘み取られていった。本来人間にとって自分のものであるはずの時間と労働力はそのほとんどが企業に吸いとられ、その結果、「家族」と「地域」の内実は空洞化し、実にきめ細やかな固有の機能を奪われ衰退していく。

そして、「家族」の多様な機能のすべてを社会が代替できるかのように、あるいはそうすることが社会の進歩であるかのように思い込まされ、家族機能の全面的な社会化へと邁進していった。その結果、社会保障費は急速に膨らみ、地方や国の財政は未曾有の赤字を抱え破綻へと追い込まれていく。

これまで政府・財界は、目先の経済効率を重視し、農業・農村を犠牲にし、零細・中小企業を切り捨て、巨大企業優先の投機的マネーゲームを助長してきた。今や世界の巨万のマネーは、瞬時に利潤を得ようと地球を駆けめぐる。穀物価格は高騰し、世界の貧困層は飢餓に喘いでいる。地球規模での終わりなき熾烈な市場競争の中、企業は最後の生き残りをかけ、人間を使い捨てにする。3・11東日本大震災後にわかに持て囃された「アベノミクス」なるものは、まさにこれに拍車をかけるものにほかならなかった。

世界はむき出しの市場競争至上主義の暴走を許し、新型コロナウイルス・パンデミック、ウクライナ戦争、ガザにおける凄惨な事態に直面した今、その歪みはさらに増幅され露わになった。そして、巨大都市への人口集中、農山漁村の極端なまでの過疎・高齢化という国土構造とその社会の脆弱性も、一挙に露呈することになった。

高度経済成長以前のわが国の暮らし ―かつての森と海を結ぶ流域地域圏(エリア)

私たちは、大地から引き離され、あまりにも遠くにまで来てしまった。

18世紀イギリス産業革命以来二百数十年間の長きにわたって囚われてきたものの見方・考え方、つまり近代のパラダイムを根底から変えない限り、どうにもならないところにまで来ている。

ここで一旦、高度経済成長期以前のわが国の暮らしを振り返ってみよう。

かつて日本では、列島を縦断する脊梁山脈を分水嶺に、太平洋と日本海へと水を分けて走る数々の水系に沿って、森と海(湖)を結ぶモノとヒトと情報の流域循環の輪が息づいていた。

川上の森には、奥深くまで張りめぐらされた水系に沿って、家族がそして集落が点在し、人々は山や田や畑を無駄なくきめ細やかに活用し、森を育て、自らのいのちをつないできた。広大な森の中に散在し、森によって涵養された無数の水源から、清冽な水が高きから低きへととめどもなく流れるように、薪・炭や木材など森の豊かな幸は、山々の村から平野部へと運ばれ、またそれとは逆方向に、米や魚介類など平野や海(湖)の幸は、森へと運ばれていった。

森や野や海(湖)に生きる人々は、互いの不足を補いあいながら、それぞれかけがえのない独自の資源を無駄なく活用し、自給自足度の高い特色ある森と海(湖)を結ぶ流域循環型の地域圏(エリア)を、太古の縄文以来長い歴史をかけ築きあげてきた。そこには、自然に溶け込み、つつましく生きる人々の姿があった。

脊梁山脈から海へ向かって走る数々の水系に沿って形成された、こうした森と海を結ぶ流域循環型の地域圏(エリア)が、南は沖縄から北は北海道に至るまで、土地土地の個性と特色を生かし、日本列島をモザイク状に覆(おお)っていた。

ところが、日本列島の各地に息づいていた森と海(湖)を結ぶこの流域循環型の地域圏(エリア)は、いとも簡単に崩されてしまった。それも、戦後の高度経済成長がはじまる1950年代半ばから70年代初頭までの、わずか20年足らずの間であった。日本列島に展開された、縄文以来1万数千年におよぶ森から平野への暮らしの場の移行。その長い歴史の流れからすれば、それはまさにあっという間の出来事としか言いようのないものであった。

森から平野へ移行する暮らしの場

私たちのはるか遠い先祖は、よく言われてきたように、森の民として歩みはじめた。日本列島は、長かった氷河期が終わり、気候が温暖・湿潤化すると、これまであった亜寒帯・冷温帯の針葉樹に変わって、ナラやブナやドングリのなる温帯の落葉広葉樹が広がり、そうした中で、縄文の独自の「森の文明」を高度に発展させた。そして、1万年以上にわたって、東アジアの果ての小さな列島の中で、世界のどの文明にも劣らぬ高度で持続性のある循環型の文明を育んできたと言われている。

しかしやがて、1万年以上も続いたこの縄文の文明にも、崩れゆく運命がやってきた。それが弥生時代のはじまりである。紀元前1000年ごろに、気候の寒冷化に伴って吹き荒れたユーラシア大陸の民族移動。この嵐に日本列島も呑み込まれていく。

大陸からやって来た人たちが持ち込んだものは、灌漑を伴う水田稲作農耕であった。日本は、縄文時代から弥生時代へと大きく移行していくことになる。つまり、人々の生業が採取・狩猟・漁撈から農耕へと、そして暮らしの場が森から平野部へと、徐々にしかし大きく動き出すのである。

この森から平野部への暮らしの場の移行期において、人々の暮らしの形態は、土地土地の特性に応じて、森での採取・狩猟、漁撈、農耕のそれぞれのさまざまな比重の組み合わせによって、特色ある種々の変種(バリエーション)があらわれながらも、結局は、水田稲作農耕へと大きく収斂していった。

こうした歴史の大きな流れの移行期にあって、里山は、水田の肥料に利用する落ち葉や森の下草の供給源として、また、薪・炭といった燃料や、住居・木工のための木材源として、あるいは、秋に木の実を採取し、冬にはイノシシやシカ狩りをする場として、そして何よりも、水田を維持する水源涵養林として、資源を有効に無駄なく利用する「森と野」の農業において、重要な位置を占めるようになっていった。

その後、長い時間をかけて次第につくりあげられてきた日本独特の農業は、最終的には、農民家族経営としての「本百姓」が確立する江戸時代に完成を見、円熟していくことになる。列島各地の森と海(湖)を結ぶ流域循環型の地域圏(エリア)も、こうした長い歴史過程の中で同時並行的に形成、確立されてきたものであった。

そしてやがて明治維新をむかえ、大正・昭和と、日本は近代資本主義の道を歩むことになるのであるが、この上からの近代化の時代においても、基本的には、この森と海(湖)を結ぶ循環型の流域地域圏(エリア)を根幹とする日本農業の基本は、崩れることなく、第2次世界大戦後もある一時期までは維持されてきた。

ところが、戦後1950年代半ばからはじまる高度経済成長は、わずか20年足らずの間に、列島を隈なく覆っていた森と海(湖)を結ぶこれら個性豊かな流域循環型の地域圏(エリア)をズタズタに分断し、上流域の山村部の超過疎と平野部の超過密を出現させた。農業や林業や漁業といった第1次産業を犠牲にして、工業を極端に優遇する政策によって、鉱工業や流通・サービスなど第2次・第3次産業を法外に肥大化させてしまったのである。

その結果は、極限にまで人工化され、公害に悩む平野部の巨大都市の出現と、超過疎・高齢化によって疲弊し、荒れ果てたまま放置された森林資源に象徴される極端に歪んだ社会・経済構造と国土の荒廃である。今や第2次・第3次産業は、絶対的な過剰雇用・過剰設備の極限に達し、わが国は、巨額の財政赤字を抱えたまま、身動きできない状況に陥っている。

歪められ修復不能に陥ったこの国のかたち

今述べてきた縄文時代以来の「森から平野部への暮らしの場の移行」の歴史の大きな流れの中にあって、なかんずく戦後高度経済成長は農山漁村部から都市への急激な人口移動を引き起こし、農山漁村の過疎高齢化と都市部の超過密化、そして巨大都市の出現をもたらした。それと同時に、近代に特有の人間の社会的生存形態である「賃金労働者」という大地から切り離された「根なし草」人口は爆発的に増大し、森と海(湖)を結ぶ流域循環型の地域圏(エリア)の衰退と崩壊が急速に進行していった。

産業の劇的変化によって、国土の産業配置とその構造は不均衡・不適正な状態に陥り、家族機能の空洞化と地域コミュニティの衰退は、社会を根底から揺るがすことになった。このことは、「家族」と「地域」に固有の機能の全面的な社会化を余儀なくさせ、社会保障費の急速な増大と、「先進国病」ともいわれる慢性的財政赤字を招く重大かつ根源的な要因となった。

今わが国経済は、長期にわたり成長、収益性の面で危機的状況に陥っている。この長期的停滞は、設備投資と農山漁村から都市への労働移転を基軸に形成・累積されてきた過剰な生産能力を、生活の浪費構造と輸出拡大と公共事業で解消するという戦後を主導してきた蓄積構造そのものが、派遣労働やパート等、身分保障もない不安定な非正規労働の苛酷な格差的労働編成、そして金融規制緩和のさらなる促進をもってしても、もはや限界に達したことを示している。

国民が虚妄と虚構の「アベノミクス」に騙され、浮き足立つ中で強行された消費税増税とTPP11(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)、インバウンド需要の喚起は、まさにこうした戦後一貫して追求してきた輸出主導による外需依存型経済にいっそうの拍車をかけ、この国のかたちの歪みを極限にまでおしすすめることになった。

それはつまり、これまでの近代のパラダイムを根本的に転換することなしには、いかなるうわべだけの小手先、欺瞞の「成長戦略」をもってしても、この国の社会は修復不能に陥ったことを物語っている。5年にわたる小泉改革(2001~2006年)、その後数次にわたる自民党および民主党歴代政権の目まぐるしい交代劇と「アベノミクス」の頓挫が、まさにそのことの証しである。

その頓挫の根本原因を覆い隠したまま、装い新たに「新しい資本主義」の看板を掲げ登場してきたのが岸田文雄政権(2021年10月~)である。「デジタル田園都市国家構想」と華々しく打ち出し、地方の人々に期待を持たせているが、その本質は従来と何ら変わるものではない。

それどころではない。さらに悪質なのは、「平和外交」を掲げ、国民を騙し、米国追従の軍拡大増税を画策し、再び戦前と変わらぬ軍国日本の道を踏み出したことである。

「家族」と「地域」衰退のメカニズム ―干からびた細胞

私たちはもう一度、ふるさとの大地に根ざしたいのち輝く農的暮らしを取り戻し、人間を育む「家族」と「地域」を甦らせ、素朴で精神性豊かな生活世界への回帰と止揚(レボリューション)を果たせないものであろうか。

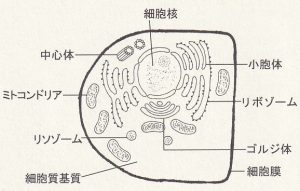

(注)核・・・細胞活動をコントロール。染色体のDNAは遺伝子の本体。細胞膜・・・必要な物質を選択的に透過。エネルギーを使った能動輸送。細胞質基質・・・代謝・エネルギー代謝の場。中心体・・・細胞分裂に関与。ミトコンドリア・・・好気呼吸とATP生産の場。リボゾーム・・・タンパク質合成の場。リソゾーム・・・消化酵素の存在。ゴルジ体・・・分泌に関与。小胞体・・・物質輸送の通路。

人間の社会構造上の基礎的共同体は、「家族」である。

「家族」は、人体という生物個体の、いわば1つ1つの細胞に譬えられる。周知のように、1つの細胞は、細胞核と細胞質、それを包む細胞膜から成り立っている。遺伝子の存在の場であり、その細胞の生命活動全体を調整する細胞核は、さしずめ「家族的人間集団」になぞらえることができる。

一方、この細胞核(=家族的人間集団)を取り囲む細胞質は、水・糖・アミノ酸・有機酸などで組成され、発酵・腐敗・解糖の場として機能するコロイド状の細胞質基質と、生物界の「エネルギーの共通通貨」ATP(アデノシン三リン酸)の生産工場でもあるミトコンドリアや、タンパク質を合成する手工業の場ともいうべきリボゾームなど、さまざまな働きをもつ細胞小器官とから成り立っている。

すなわち、1個の細胞(=「家族」)は、生きるに最低限必要な「自然」と生産手段(農地、生産用具、家屋など)を必要不可欠なものとして自己の細胞膜の中に内包していると、捉えることができる。

したがって、「家族」から「自然」や生産手段を奪うことは、いわば細胞から細胞質を抜き取るようなものであり、「家族」を細胞核と細胞膜だけからなる「干からびた細胞」にしてしまうことになる。イギリス産業革命にはじまる近代の落とし子とも言うべき賃金労働者の家族は、まさしく生産手段と「自然」を奪われ、「干からびた細胞」になった家族なのである。

生物個体としての人間のからだは、60兆もの細胞から成り立っていると言われている。これらの細胞のほとんどがすっかり干からびていく時、人間のからだ全体がどうなるかは、説明するまでもなく明らかであろう。人間の社会も同じである。

かつて日本列島の北から南までをモザイク状に覆い、息づいていた森と海(湖)を結ぶ流域地域圏(エリア)では、高度経済成長以降、急速に賃金労働者家族、つまり「干からびた細胞」同然の家族が増えつづけ、充満していった。その上、今や経済成長は停滞し、賃金のみを頼りに生き延びていた「干からびた細胞」同然の家族は、刻一刻と息の根を止められようとしている。森と海(湖)を結ぶ流域地域圏(エリア)全体を生物個体としての人体と見るならば、こうした「干からびた細胞」で充満した人体がおかしくなるのは、当然であろう。

「干からびた細胞」が無数に出現している状態。これがまさに現代日本にあまねく見られる地域の実態である。家族が「自然」から乖離し、生きるに必要な最低限度の生産手段(農地、生産用具、家屋など)を失い、自らの労働力を売るより他に生きる術のない状況で、職を求めて都市部へとさまよい出る。しかも都市部においても、かつての高度経済成長期のような安定した勤め口はもはや期待できない。これでは、家族がますます衰弱していくのも当然の成り行きであろう。

こうした無数の家族群の出現によって、都市でも地方でも地域社会は疲弊し、経済・社会が機能不全に陥り、息も絶え絶えになっていく。これが今日の日本を閉塞状況に陥れている根本の原因である。 つまり、細胞(=「家族」)そのものが市場原理に抗する免疫力を失い、こうした家族によって充満した地域社会は、もろとも「免疫的自律世界」を喪失し、衰退へと向かわざるを得ない。

こうした戦後の資本と労働の歪められた蓄積構造は、もはや限界に達している。にもかかわらず、小泉政権後、目まぐるしく変わる歴代政権、そして7年8ヵ月の長期にわたる第2次安倍政権は、あいもかわらず社会の深層におよぶ根源的変革を避け続けた。

この構造的過剰と社会および国土資源の歪められた構造的体質に根本から手を打つ政策を見出せず、手をこまねいているうちに、1990年代初頭以来の「失われた20年」はすでに過ぎ去り、国民不在のうちに同類の菅義偉政権、そして岸田文雄政権に引き継がれることになった。

再生への鍵 ―「家族」と「地域」を基軸に

3・11東日本大震災、そして新型コロナウイルス・パンデミック、ウクライナ戦争、ガザ戦争による世界的危機事態に見舞われた私たちは、この「失われた30年」から本当に何を学び、何をなすべきか。本連載で提起する“生命系の未来社会論”、その具現化としての「菜園家族」社会構想は、少なくともそれを考える1つの大切な糸口となるであろう。

今、私たちは、戦後高度経済成長の初期段階からはじまり、やがて今日のメガバンク、そして東電をはじめとする電力10社、鉄鋼、自動車、電機および巨大商社、にわか仕立ての巨大金融資本等々が財界の中枢を占め、経済・社会に君臨するに至った戦後日本経済の歴史とその蓄積構造を厳密に吟味し、これまでの経済体系、そして「家族」と「地域」と社会のあり方を根本から変えていかなければならない時に来ている。

そのためにはまず、本連載の第5章2節「21世紀の未来社会論、そのパラダイムと方法論の革新」で触れる「生命本位史観」とも言うべき21世紀の新たな理念と歴史観のもとに、社会の基盤となる「家族」と「地域」の再生から出発し、戦後長きにわたって歪められ、衰退しきったわが国の社会経済および国土構造の全体とその体質そのものの修復、そして変革へと立ち向かわなければならない。

それは結局、人間の尊厳を貶め、いのち削り、心病む今日の市場原理至上主義アメリカ型「拡大経済」から、いのち輝く精神性豊かな人間復活の自然循環型共生社会(じねん社会)への転換を、「菜園家族」を基調とする抗市場免疫に優れた自律的世界の形成を通じて、地域社会のおおもとから着実に促していくものになるであろう。

私たちは、目先の対症療法のみに汲々としている今日の状況から、一日も早く脱却しなければならない。繰り返しになるが、ここであらためて次のことを強調しておきたい。今私たちは、「干からびた細胞」(=現代賃金労働者サラリーマン家族)で充満した都市や農山漁村部の脆弱な体質そのものを、根本から変えなければならない時に来ている。

生産手段という細胞質を失い、細胞核と細胞膜だけになった根なし草同然の今日の「現代賃金労働者(サラリーマン)家族」に、生産手段(家族が生きるのに必要な最低限度の農地と生産用具と家屋等々)という細胞質を取り戻し、その両者の「再結合」を果たすことによって、生き生きとしたみずみずしい細胞、すなわち「労」「農」人格一体融合の抗市場免疫に優れた、いのち輝く新たな人間の社会的生存形態「菜園家族」に甦らせることからはじめなければならない。

これが本連載を貫く主題の根幹である。

このような「菜園家族」が育成されるためには、その不可欠の場として、森と海を結ぶ流域地域圏(エリア)を措定し、その再生をはからなければならない。つまり、「菜園家族」は、森と海を結ぶ流域地域圏(エリア)再生の担い手であり、同時に、この流域地域圏(エリア)は、「菜園家族」を育むゆりかごでもあり、必要不可欠の条件にもなっている。

したがって本連載では、「菜園家族」と森と海を結ぶ流域地域圏(エリア)の両者を不可分一体のものとして捉え、未来社会構想の基礎に位置づけているのである。

◆「いのち輝く共生の大地」第1章(その2)の引用・参考文献◆

岡村道雄『縄文の生活誌』講談社、2002年

吉川洋『高度成長 ―日本を変えた6000日―』読売新聞社、1997年

大門正克・岡田知弘ほか編『高度成長の時代2 過熱と揺らぎ』大月書店、2010年

田中角栄『日本列島改造論』日刊工業新聞社、1972年

大野晃『山村環境社会学序説 ―現代山村の限界集落化と流域共同管理―』農山漁村文化協会、2005年

小貫雅男・伊藤恵子『菜園家族物語 ―子どもに伝える未来への夢―』日本経済評論社、2006年

――― ◇ ◇ ―――

★ 長編連載「いのち輝く共生の大地 ―私たちがめざす未来社会―」の≪ 総目次一覧 ≫は、下記リンクのページをご覧ください。

https://www.satoken-nomad.com/archives/4114

☆ 読者のみなさんからのご感想などをお待ちしています。

2024年9月20日

里山研究庵Nomad

小貫雅男・伊藤恵子

〒522-0321 滋賀県犬上郡多賀町大君ヶ畑(おじがはた)452番地

里山研究庵Nomad

TEL&FAX:0749-47-1920

E-mail:onukiアットマークsatoken-nomad.com

(アットマークを@に置き換えて送信して下さい。)

里山研究庵Nomadホームページ

https://www.satoken-nomad.com/

菜園家族じねんネットワーク日本列島Facebookページ

https://www.facebook.com/saienkazoku.jinen.network/