連載「希望の明日へ―個別具体の中のリアルな真実―」第3章2節(その1)

新企画連載

希望の明日へ

―個別具体の中のリアルな真実―

第3章 グローバル経済の対抗軸としての地域

―森と海(湖)を結ぶ流域地域圏(エリア)再生への道―

2 「森の菜園家族」による森林地帯の再生(その1)

◆ こちらからダウンロードできます。

連載「希望の明日へ―個別具体の中のリアルな真実―」

第3章 グローバル経済の対抗軸としての地域

2 「森の菜園家族」による森林地帯の再生(その1)

(PDF:599KB、A4用紙14枚分)

荒廃する山の集落と衰退の原因

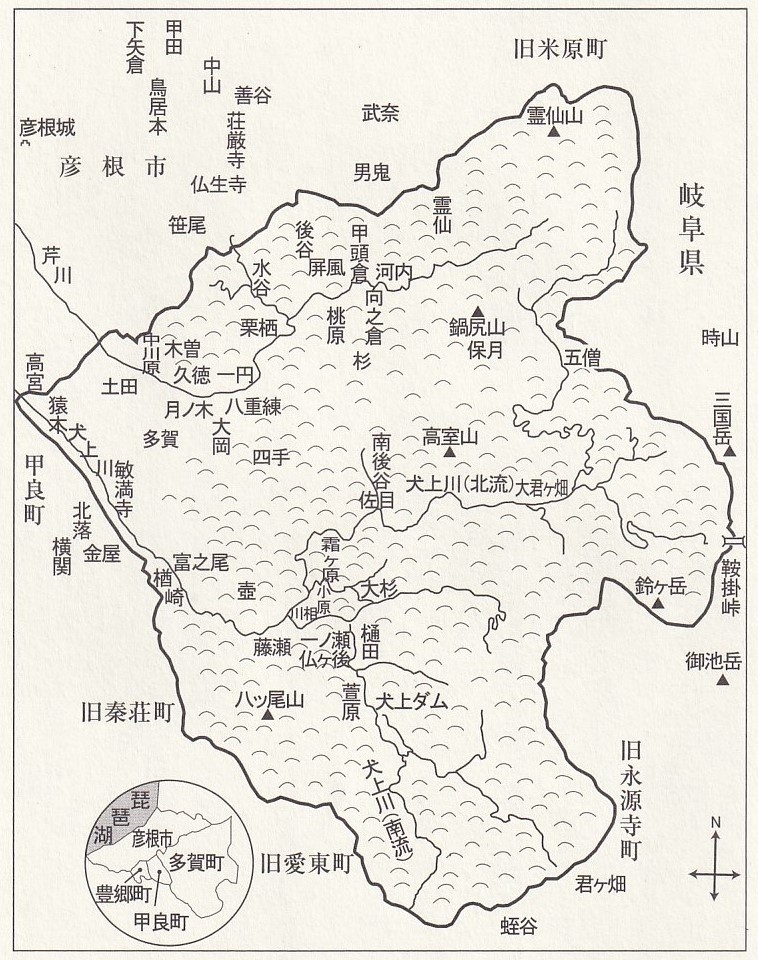

彦根市と犬上郡多賀町・甲良町・豊郷町の一市三町からなる犬上川・芹川流域地域圏(エリア)。

この東の周縁には鈴鹿山脈が走り、北から南へ霊仙山(りょうぜんやま)、三国岳、鈴ヶ岳、御池岳(おいけだけ)と標高1,000メートル級の山々が連なっています。

森林地帯は流域地域圏(エリア)総面積の56%を占め、この森林地帯の81%が多賀町で、18%が彦根市の北東部です。したがって、森林総面積の実に99%が地域圏(エリア)の東縁に集中していることになります。とくに多賀町は、町の総面積の85.5%が森林で、「森の町」の名にふさわしい自然条件にあります。

この広大な森林地帯は自然の降水を受けとめ、涵養し、山あいを走る渓流は川となって西へ流れ、平野を潤し、人びとの暮らしを支えてきました。この森林地帯は、犬上川・芹川流域地域圏(エリア)に生活する13万人のまさに“いのち”の源なのです。

ところが、この森林山間地帯は、今では惨憺たる有り様です。広大な山間に散在する集落では、空き農家が続出し、多くの集落が廃村ないしは限界集落の状態にまで追い詰められています。高齢化によって、林業や農業の担い手は完全に失われ、山は荒れ放題です。

滋賀県の行政サイドからは、「環境こだわり県」のかけ声が聞こえて、久しくなります。新しい県政をむかえた今こそ、環境パフォーマンスの段階は卒業して、「環境問題」を地域の暮らしの根っこから捉え直し、真剣に考える時機に来ているのではないでしょうか。

広大な森林地帯の保全を担うべき集落は多賀町に39あり、森林地帯の全域に散在しています(図3-5)。

平野部に位置する、久徳(きゅうとく)や多賀などの集落はまだしも、山麓から奥山に位置する26の集落(芹川上流域の全集落、犬上川北流域の大君ヶ畑おじがはたや佐目さめなど、犬上川南流域の萱原かやはらや大杉など)では過疎化と高齢化が急速にすすみ、状況は極めて深刻です。まさに廃村ないしは廃村寸前の状況にある集落は、芹川上流域を中心に、桃原(もばら)、向之倉(むかいのくら)、甲頭倉(こうずくら)、屏風(びょうぶ)、後谷(うしろだに)、霊仙(りょうぜん)、杉(すぎ)、保月(ほうづき)、五僧(ごそう)などがあげられます。

犬上川・芹川流域地域圏(エリア)のもうひとつの主要な森林地帯である彦根市北東部の集落(男鬼おおり、善谷ぜんたになど)も過疎化・高齢化が急速にすすんでいます。

2008年現在、多賀町に暮らす2,598家族のうち、まともに林業を営んでいる家族は、皆無に等しいといってもいいくらいです。恐るべき事態に至りました。

林業や農業ができないだけでなく、お年寄りだけの家族構成では、いざ病に倒れたらどうなるのか、事態はますます深刻化しています。

多賀町と彦根市北東部の広大な奥山の山間に散在するこれらの集落は、山あいの狭い畑を耕し、林業を主要な生業(なりわい)として、長い歴史を歩んできました。

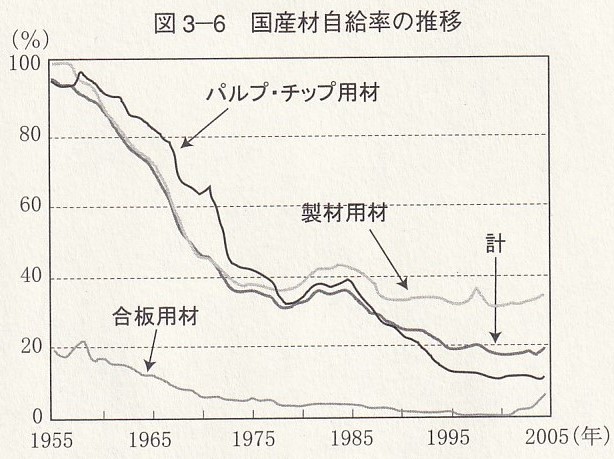

ところが、1950年代半ばから、状況は大きく変わっていきます。重化学工業優先の高度経済成長の影響が、この山村にもおよんできたのです。国産木材価格の低迷や化石エネルギーへの転換による薪・木炭需要の減少、若者の都会志向によって、山村は揺らぎはじめました(図3-6)。

1960年代初頭には、国の植林政策に応える形で、山村の人びとは、杉や檜(ひのき)の植林事業に尽くします。しかし、国が同時にすすめた木材の輸入促進というまったく相反する政策によって、木材価格はたちまち下落しました。国内林業は、あっという間に不要の産業の烙印を押されてしまいます。将来への不安のなかで、多くの家々から一斉に若者が山を下りていきました。

何百年という先祖伝来の林業を受け継ぎ、畑を耕し、子どもを育て、誠実に生きてきた山村の人びとの心を、国は無惨にも踏みにじったのです。人間を愚弄するにも限度があるとは、このことではないでしょうか。

広大な山間部に足を踏み入れると、林業で栄えた昔の面影はどこにもありません。山は荒れ、放置されたままです。奥山からサルやイノシシやシカが人里に降りてきて跋扈(ばっこ)し、それでなくとも狭い山あいの畑は、いっそう荒れていきます。

1960年代に国策としてすすめられた杉の単一密植造林は、サルやイノシシやシカやクマの餌である木の実のなるナラやブナなどの落葉広葉樹を駆逐しました。その結果、畑や田の作物を荒らす「獣害」が奥山のみならず、ふもとの農村地帯にまでおよぶ勢いです。

柵や網囲いや電線を張りめぐらすなど、その対策のための労力や費用はあなどれません。高齢化した農家の耕作放棄に拍車をかけています。この「獣害」という名の公害による被害は、甚大で計り知れません。

しかも、植林や下刈、枝打、間伐などの手入れが行き届かない山の保水力は落ちています。ひとたび大雨に見舞われれば、土砂崩れなどを引き起こしやすく、山村集落の人びとは、たえず危険に晒されているのです。

この賠償の責任を負わなければならないのは、一体誰なのでしょうか。高齢化した過疎山村で後継者もなく、不安のなかで「獣害」や自然災害に苦しんでいるお年寄りの自己責任だと放置しておいていい性格のものでは、決してないはずです。

かつては賑わった最奥の集落・大君ヶ畑(おじがはた)

過疎・高齢化に悩む山村集落の暮らしの実態を、犬上川・芹川流域地域圏(エリア)の最奥にある多賀町大君ヶ畑(おじがはた)を例にとって、具体的に見ていきましょう。

鈴鹿山中には、近江と伊勢を結ぶ街道として昔から利用された山越えの間道が、いくつかあります。大君ヶ畑の鞍掛(くらかけ)峠も、その1つです。滋賀県側の山麓の集落・多賀から、犬上川沿いに上流域の奥山・大君ヶ畑に入り、三重県員弁(いなべ)郡藤原町(現・いなべ市)に下るこの鞍掛越えは、お伊勢参り、多賀大社参りの道として、また近世には、伊勢、美濃方面と交易する近江商人の中継地点として、おおいに利用されてきました。

大君ヶ畑は戦国期に、戸数200戸、馬80頭をかかえる大集落で、100人もの旅人を収容できる旅籠(はたご)群があったと伝えられています。

明治10年代頃(1870~1880年代)の大君ヶ畑の主な産物は、薪、木炭、お茶、大豆、繭(まゆ)、苧麻(ちょま)(からむし。茎の皮の繊維で布を織る)など。木挽(こび)き(材木を大鋸でひいて板や角材をつくる人)や茶師は、鈴鹿の山を越え、岐阜県や三重県から来ました。

大豆は三重県側との間で魚介類や干物と交換され、三重県側からは鰹節(かつおぶし)などの干物を背負った行商が見られたそうです。 お茶は犬上川下流域の彦根市の鳥居本(とりいもと)や、豊郷町の八町(はっちょう)などの集落に移出し、日用品の大部分は、徒歩で山を越え、犬上川を下って、片道4時間を要した彦根市の高宮(たかみや)集落に依存していました。

このように、三重県や岐阜県と交流しつつ、犬上川・芹川の流域に沿って経済圏を形成し、生業(なりわい)を成立させていたのです。

それから130年、高度経済成長を経て、この山中でも交通は様変わりしました。国道やトンネルが整備され、大君ヶ畑の集落から、この流域地域圏(エリア)の中核都市、人口11万の彦根市の街まで、車でわずか30分ほどです。

にもかかわらず、かえって過疎・高齢化は急速にすすみ、子どものはしゃぐ声などほとんど聞かれません。お年寄りだけのひっそりとした村に様変わりしてしまいました。

大君ヶ畑の暮らし ―ある老夫婦の半生から

大君ヶ畑で私たちが活動の拠点としている里山研究庵のすぐ下のお隣りは、杉山一市(かずいち)おじいさん(1920年生まれ)と富枝(とみえ)おばあさん(1926年生まれ)のお宅です。

富枝おばあさんは、春先には、近くの裏山で蕗(ふき)のとうが採れたからと、天ぷらにして持ってきてくださったり、夏の台風のときには、翌日に、谷筋でミョウガが採れたと言っては、お裾分けをしてくださったりしました。

早速、まだ土の香りのするみずみずしいミョウガを縦に千切りにし、うどんの薬味にしていただきます。森の恵みがからだじゅうに染み込んでいくようです。この土地のこの森のなかで暮らしているのだという実感と、自然との不思議な一体感を覚えます。

富枝おばあさんもご主人の一市おじいさんも、大君ヶ畑に生まれ、育ちました。一市おじいさんは、今でも、自分の山に入って薪を切ってきては、軒下に高く積み上げて蓄えています。電化のすすんだ便利な世の中になっても、この薪で焚いたお風呂に毎晩入るのが、何よりの楽しみであるといいます。

息子さんや娘さんは50代で、すでに山を下り所帯をもっておられ、大学を出て就職された大きなお子さんたちがいます。

息子や娘、それに孫たちは、今は都会暮らしをしているけれども、この老夫婦ご自身は、この山からは離れられないと言います。

生まれてこの方、この土地に育ち、畑を耕し、林業を営んで暮らしてきたのです。集落のすべての人びとが、この老夫婦にとっては幼馴染みです。それは人と人の間の関係だけではありません。ここの山や川や野辺の草木から小さな生き物のひとつひとつに至るまでが、やはり幼馴染みの友人であり、掛け替えのない大切ないのちなのです。

富枝おばあさんは、雨があがると、よく山に出かけます。山菜や薬草がどこに芽を出しているのかをちゃんと熟知しているのです。そして、毎日のように山や畑に出かけては、自然の恵みを実にきめ細かく、無駄なく丁寧に活用し、自分のいのちを支えています。

老夫婦にとっては、大君ヶ畑と流域の自然が、すべてです。この自然の恵みを自己のものとして取り込み、それが血流となりからだをめぐります。人間と大地が融合し、それがひとつのものとなって、循環が成立しているのです。

お二人にとっては、この自然と人間の一体化を解消し、土地から離れることなど、到底考えられません。それは決して経済的理由からではなく、まさにこの大地と人間の関係に由来する根源的な問題なのです。

ここ大君ヶ畑では農業といえば、田んぼが少なく、山の斜面や谷筋近くのわずかな土地を開墾した畑が中心です。人びとは昔から多種多様な作物をつくり、暮らしを営んできました。

大豆や黒豆や小豆(あずき)、そして空豆、エンドウ豆などの豆類。大麦や小麦、粟(あわ)、キビ、ソバなどの雑穀類。いも類はジャガイモやサトイモ。野菜類は、春には小松菜、夏にはシシトウガラシ、ウリ、キュウリ、トウモロコシ、カボチャ、スイカ、秋・冬には大根、カブラ、ゴボウ、ネギ、ゴマ。

これら畑から採れる農作物を季節季節に実に細やかに加工し、調理して、暮らしに最大限、役立ててきました。それだけではありません。茶畑や桑畑などがあり、製茶や養蚕も行われてきました。また、山や谷筋に出かけては、自然の野草や山菜を摘み、実に丁寧に日常の暮らしに活かしてきたのです。

老夫婦が幼少の頃は、集落を流れる渓流でアユやフナやナマズ、ウナギが沢山獲れたといいます。

ただし、大君ヶ畑の狭い世界だけが、老夫婦の生活の場であったわけではありません。薪や材木や炭を生産し、犬上川の下流の平野部に搬出し、山あいの土地では不足する米や、普段入手できない日常雑貨などを物々交換によって手に入れてきました。

山の冷涼な気候を生かし、琵琶湖で獲れた二ゴロブナで鮒ずしを漬け、お正月にはその美味を楽しんだそうです。大君ヶ畑の人びとだけではなく、犬上川・芹川流域に沿った他の集落の人びととも、「森の民」と「野の民」との交流を積極的に行うことによって、それぞれの生活を成り立たせてきました。

富枝おばあさんは、よくこんな話を聞かせてくれます。「まだ若い頃には・・・」といっても、大昔の話ではなく、高度経済成長がはじまる前の1950年代前半の話です。

夫婦二人で大八車を引いて、ひとつ山むこうの佐目(さめ)の集落を通り、さらにいくつもの山を越えて、霜ヶ原(しもがはら)や富之尾(とみのお)の集落を経由して、犬上川下流域の平野部にある甲良(こうら)町の北落ちや金屋集落に、薪や炭を運びました。帰りには、その隣りの集落横関(よこぜき)で、米などを買います。朝暗いうちに家を出て、東の空が白む頃、峠を越えて、やっとのことで甲良町の集落に着くのです。

薪を売ったお得意先で、ついでに休ませてもらうのですが、お弁当を開けるのが恥ずかしかったと言います。麦や粟などの雑穀や大根の葉っぱがたくさん混じって、黒々としているからです。

おばあさんは、若い娘の頃の思い出として、今では平気で話せるけれども、と断りながら、話を続けます。「山の暮らしには、いいところもたくさんあるのですよ」とも言って、こんな話もして下さいました。

甲良町の知り合いの家に泊まることになり、お風呂をよばれた時のことです。甲良は平野部にあって薪が少ないので、ワラで焚いたお風呂に入ります。ところが、お湯が少なくてからだが暖まらないまま、風呂からあがったそうです。

薪で焚いた大君ヶ畑の我が家のお風呂はお湯が溢れていて、とても暖まります。「あんなお風呂は、もうこりごりだ」とも付け加えて、やっぱり山の暮らしの方がいいとおっしゃるのです。

88歳になった一市おじいさんは、今でも陽が西に傾きかける頃には、必ずといっていいほど、軒下に高く積み上げた薪を取り出してきてはお風呂を沸かし、煙突から勢いよく煙をたなびかせています。

このほほえましい夕刻の光景を目の当たりにして、富枝おばあさんのあの話の意味が分かってくるように思えます。人間には、そして人間の暮らしには、それぞれ他とは替え難い個性があり、山には山の、野には野の、それぞれいい暮らしがある。そして、その掛け替えのないそこにしかない個性に馴染むようにして、人間は幸せに生きているし、それが幸福な生き方なのだと、つくづく思うのです。「住み慣れる」ということの本当の深い意味が分かってきたような気がします。

山奥の大君ヶ畑では、昔と比べて少なくなったとはいえ、大雪が積もります。

大君ヶ畑の集落を走っている国道306号線は、冬期には鞍掛峠で遮断されるので、ひっそりとしていますが、ふもとの町から除雪車が来るので、集落の人びとは、何かと助かっています。

ただし、除雪してくれるのは国道だけ。山の斜面に佇むそれぞれの家々から国道までの細い坂道は、自力で雪かきをしなければなりません。こんな時、一市おじいさんは早朝からはじめます。

長い冬が過ぎ、ようやく日和のよい春先になると、冬の積雪の重みでつぶされた、畑の「獣害」除けの柵を直す作業にとりかかります。そして、「若い人であれば、2~3時間あればできるのに、いい歳になったので一日中かかっても終わらない」と息を切らせながら、疲れきった表情で呟くのです。

そういえば、私たちがこの庵に移ってきた頃には、もっとお元気であったと、数年前のことを思い出します。耳が遠いので、力を入れて大きな声で話すのか、お元気そうに見えるけれども、なにせ88歳です。

富枝おばあさんも数年前までは、せっせと山へ入り、山菜を摘んだり、畑仕事にも勢いがありました。でも、冬期には雪や寒さで外に出られず、どうしてもこたつでの生活が長くなります。足を痛め、自由に畑仕事ができなくなったと、とみに弱音をこぼすようになりました。

山菜採りに山に出かけるにも、昔の古びた乳母車を歩行補助代わりに、寄りかかるようにゆっくりと押しながら山道を行く沈黙のうしろ姿には、余生への一抹の不安と寂しさがあるように感じられるのです。

「御上」に振り回されて・・・

平野部の街に出た50歳代の長男のご家族は、きっと心配なのでしょう。お孫さんたちもかわるがわるに顔を出しては、帰って行きます。

暮れのお餅つきには、長男さん夫妻に3人のお孫さんたちも加わって、いつもは老夫婦だけのひっそりとした静かな杉山家も、一気に賑わいます。昔ながらの木の臼に杵(きね)で、木製のせいろでふかしあげたばかりの湯気のあがった餅米を、手際よく次々についていきます。

このときばかりは、富枝おばあさんの活躍どきです。台所から臼の置かれた土間まで全体を取り仕切り、若い人たちは指示に従って、機敏に動きます。杉山家にとって、何十年も続いてきた恒例のお餅つきだけあって、そのチームワークはさすがに見事なものです。

もっとも、賑(にぎ)わいはひとときで、夕方になると、1人帰り、2人帰りして、いつのまにか元の静けさに戻ります。

お孫さんは3人とも、それぞれ平野部で就職していて、都会の若者の忙しい生活に帰らなければなりません。長男夫妻も、サラリーマンとしての現実があります。せっかくの親子三代の団欒も、一晩を越すことすら許されず、そそくさと元の生活に復帰しなければならないのです。それぞれにはそれぞれの生活の形ができあがり、不動のものになっているのです。

朝早くから夕方までの、わずか1日の「同居」ではありましたが、老夫婦は都会の生活と田舎の生活のはざまで、一瞬の喜びと悲哀を同時に味わいながら、それでも、子どもたちや孫たちが今年も無事に集まってくることの幸せに感謝しています。

四十数年ほど前、長男が小学校5年生のとき、富枝おばあさんは難病を患い、医者にもう長くはないことを告げられたそうです。

その時、富枝さんは、「せめて末娘が高校にあがるまでは」と懇願されたという話を、近所の方からうかがいました。どんなにか子どもたちの成長と幸せだけを楽しみに、この山で半生を生きぬいてきたことか、その心境は察するにあまりあるものがあります。

口には出さないけれど、自分たちが育った大君ヶ畑の山の自然のなかで、息子たちの家族とともに和やかに暮らすことを夢見て、働いてきたにちがいありません。

一市おじいさんからこんな話も聞きました。1961年か1962年頃、「御上(おかみ)」から杉や檜の植林をすすめられ、大君ヶ畑からさらに山奥へと入った谷あいに仮小屋を立て、1ヵ月も家を離れて、集落の人びととともに植林の作業に従事したそうです。

すでに述べたように、当時は、都会の住宅不足が深刻になり、木材の需要が急速に伸びていました。しかし、政府は同時に木材輸入の自由化をおしすすめたのです。国のこの相反する政策によって振り回され、山では働く場所もなくなり、息子や娘たちをやむなく都会へと送り出すことになりました。

それから約50年がたった現在、今度は都会の仕事さえもままならない時代になりました。多くの人びとがリストラの恐怖と不安に晒されながら、日々を送っています。

少し前までは、長男夫婦の家族たちは、時間的にも経済的にも余裕があり、年の暮れには、そろって2~3日はゆっくりと過ごすことができたそうです。

老夫婦は子どもや孫たちの行く末を案じています。自分たちが「御上」に振り回されてきたように、子どもや孫たちも形は違っていてもまた、同じような運命を辿るのではないか。体が弱りながらも、心配し続けているのです。

老夫婦の静かな姿は、「御上」の薄情な仕打ちに、この山で生き、その戦後史を知り尽くしている人間として、無言の沈黙をもってこたえているかのように思えてなりません。

森の再生は「森の民」だけが担う課題ではない

今見てきたように、犬上川・芹川流域地域圏(エリア)の広大な森林地帯に散在する集落は、急速な過疎・高齢化に見舞われ、限界集落や廃村に追い込まれています。そして、森林生態系そのものが瀕死の状態に陥っています。

平野部の都市生活では、遠い国の、あるいは抽象的な「環境問題」については、メディアを通じて関心が向けられるようになりました。ところが、肝心の自分たちの足元の流域地域圏(エリア)で起こっている深刻な「環境問題」については、なぜか実態をほとんど知らされていません。危機感は希薄で、森林は放置されたままです。

環境や暮らしのあり方の問題は、自分たちの足元の生活圏から実態を知り、考え、取り組むことが、何よりも求められているのではないでしょうか。

5年か10年も経てば、林業や山の暮らしの知恵や技は完全に途絶えてしまうと言われています。しかし高齢で若い頃のようには働けないけれども、山仕事の技だけは、なんとか体が覚えているというお年寄りは、まだおられます。

広大な森林で育まれてきた山仕事の技や知恵を、暮らしの基礎にしっかり据えてこそ、山の家族は甦り、森林は守られていきます。それを受け継ぎ、若い世代に伝え、かつての山村に息づいていたシステムを甦らせるのは、今が最後のチャンスなのかもしれません。

森林地帯である多賀町と彦根市北東部の一帯から発する水は、滋賀県内の他の森林地帯から流れ出る多くの河川と同じく琵琶湖に注いでいます。琵琶湖から流れ出る川は瀬田川のみで、やがて淀川となって大阪湾に達します。したがって、琵琶湖の水は、湖畔の人びとだけではなく、近畿地方1,300万人のいのちの源になっていると言えるのです。

犬上川・芹川流域地域圏(エリア)の森林地帯再生の課題は、そこに住んでいる「森の民」の家族のためだけの問題ではないことが分かるでしょう。一市三町の流域地域圏(エリア)全域の視野からも、近江国(おうみのくに)という県レベルの視野からも、さらには近畿一円の視野からも取り組むべき課題なのです。

高度経済成長期のように、工業優先政策のもと工業部門で稼いだおこぼれで、山村もなんとか凌ぐことができた時代は、もう終わりました。人間のいのちにとって大切な森林地帯の放置は、これ以上許されません。今こそ、発想の転換が必要です。

何よりもまず、森の家族と広大な森林地帯に散在する53の集落をいかにして甦らせるのかが、将来構想の基本に据えられなければなりません。地方自治体も国も、森林地帯がもつ重大な公益性を深く認識し、森林地帯の家族と集落の再生を最優先課題に位置づけて、あらゆる施策を講じる必要があります。

周知のように、戦後日本の重化学工業の急速な発展は、市場に委ねるだけで成し得たことではありませんでした。国や地方自治体の重化学工業優先政策のもと、財政・税制などの優遇措置やその他あらゆる施策を集中して、はじめて成し得たことを忘れてはなりません。

そして、戦後60年以上が経った今、高度経済成長の歪みが、農林漁業・農山漁村問題として明確な形をとってあらわれてきました。この歪みは、表裏一体のものとして、都市の勤労者の暮らしにも顕在化しています。農山漁村の問題と都市の問題は、根がひとつなのです。

そうであるならば、戦後日本の歪みの是正が、いよいよ全国民的課題になりつつあるのも、当然の成り行きであると言わなければなりません。

しかしながら現実には、工業優遇政策に基づく高速道路やトンネルやダムなどの従来型の大型公共事業が、相変わらず続けられています。

今こそ、国民の貴重な血税によって成り立っている財政のあり方を根本から見直し、戦後の歪みの是正に向けて、政策を根源的に転換するべき時ではないでしょうか。

「菜園家族」構想は、理想ではあるけれども現実的ではないという意見の多くは、こうした戦後政策を変えないことを無意識の前提にした諦念そのものか、あるいは現実への無自覚ではないかと思われます。

よく考えてみれば、国の政策によってつくりだされた重大な歪み、そして誤りを国の新たな政策によって是正していくのは、至極当然のことではないでしょうか。

森の再生は「森の菜園家族」の創出から

もちろん、国や地方自治体の政策が変わらなければ何もできないということではありません。

地域住民・市民自身が、「郷土の点検・調査・立案」の連続螺旋(らせん)円環運動に取り組み、自らの暮らす地域の認識を深め、自らの問題として地域を変えていこうとすることが、あるべき姿の基本です。このプロセスは、同時に地域変革の主体形成の過程でもあります。

こうした地域での地道な日常活動が、市民的・国民的運動へと展開し、やがて地方自治体や国の財政のあり方を根本から変えていく力にもなるのです。

このような展望のもとに、犬上川・芹川流域地域圏(エリア)の森林地帯について、「点検・調査・立案」を促すために、初動の段階での「立案」(作業仮説の設定)を、いくつか具体的に提示したいと思います。

森林地帯における林業家族や農家の衰退の現状を深く受けとめ、集落の壊滅的ともいうべき状況を真剣に考えるとき、まず「森の菜園家族」の創出と「森の集落」の再生からはじめなければならないことは、はっきりしています。

森林の荒廃が叫ばれるようになってからは、国や地方自治体でも、ようやく森林整備事業に取り組むようになってきました。

しかし、現状はといえばひどいものです。荒廃した広大な森林面積からすれば、雀の涙ほどの「補助金」に頼っています。それも造林公社や森林組合、あるいは市町村が「補助金」を使って臨時雇用し、将来展望のはっきりしない、その場しのぎの森林整備を行っているのが実態ではないでしょうか。

山の再生の担い手の基本は、なんと言っても山に住み、暮らす林業家族です。林業家族の存在しない林業はありえません。山を熟知する人が、そして家族が定着してはじめて山は維持されます。

これは、山の先人たちが長い体験の歴史から割り出した貴重な教えであり、持続的森林管理の原則です。

21世紀の日本において、いかにして今日の時代にふさわしい林業家族を創出するのかが、今、問われています。

それは、結論から言えば、「菜園家族」構想のなかで述べてきたのとまったく同じ原理に基づいて導き出される、現代賃金労働者(サラリーマン)の性格と林業家族の性格とを兼ね備えた新しいタイプの山村家族、すなわち「森の菜園家族」の創出にあるのです。

「森の菜園家族」、その具体的イメージ ―森の生態の多様性を取り込み、木を活かす

21世紀にふさわしい「森の菜園家族」とはどんな家族なのか、より具体的に考えてみましょう。

森の生業(なりわい)と暮らしは、大量生産・大量消費・大量廃棄型の工業は言うまでもなく、平野部の農業と比べても著しく異なります。畑の作物であれば半年もすれば結果が出ます。それにひきかえ樹木は、植林してから大きな木に成長するまでに、少なくとも40年~50年はかかるものです。まず、時間の流れが違います。

「森の菜園家族」は、森の生態のこの特殊性を考慮して、特別に、週休(2+α)日制の「菜園家族」型ワークシェアリング(但し1≦α≦4)の定式のαを3とすることによって、週休5日制とします。つまり、近隣の中小都市に週に2日だけ通勤して、“従来型の仕事”に従事し、残りの5日間は、山間部の林業に従事し、副次的に「菜園」の仕事も行います。

20世紀は市場経済至上主義のアメリカ型「拡大経済」のもとで、人口増を前提にした経済成長を目標に、規模拡大によって効率を上げ、生産を拡大してきました。大きなもの、売れるものであれば、その一品目にしぼってでもいいから、大量に生産し利益をあげ、稼げるときにどんどん稼ぐ。そんな経済の仕組みのなかで、私たちは生きてきました。

熾烈な市場競争のなかで、人間は使い捨て自由な機械部品のように扱われ、それでも競争に「生き残る」ために、と言われながら、必死になって働いてきました。

私たちはもう、こんな生き方にうんざりしているのです。

山は平野に比べて、植物の生態系も動物の生態系も、土地の形状も、気候や気象も多様です。したがって、生業と暮らしもまた、多種多様で変化に富んでいます。

山菜やキノコ、木の実、渓流の川魚。どれ1つとっても、多様な種類や品目から成り立っています。樹種の数にしても、また然(しか)りです。樹種豊かな材質から、こまごまとした木工品や多彩な木の家がつくられます。自然がつくりだしてくれる範囲のなかで、人間はその自然を上手に活用するのです。

森の多様な生態系がもつ自然そのものの生産力を巧(うま)くこまやかに活用し、持続するものづくり。森の暮らしの真髄は、もともと多品目少量生産であり、巨大な資本とも資源の乱用とも無縁で、環境への負荷も少ない、控え目かつ快適な暮らしなのです。

21世紀の「森の菜園家族」は、多くの人びとの理解と第2章4節で提起したCSSKメカニズムに支えられ、特別に考慮された週休5日制のワークシェアリングが社会的にも法制的にも保障され、森の多様性の伝統と知恵の基盤の上に築かれるものでなければなりません。

週に2日は、公共の精神にのっとって、“従来型の仕事”をして、それ相応の安定した給与所得を得る。残りの5日は、森林の生態系に溶け込むように、ゆったりとした時間の流れのなかで、森の生活を人間らしく自由に楽しみ、生きていくのです。

山あいの菜園や棚田、林業、薪・木炭、ヤギや乳牛の高原牧場、果樹、茶畑、養蜂、養鶏、シイタケ栽培、狩猟(イノシシやシカなど)、渓流釣り、山菜やキノコや木の実の採取、ぶどう酒の醸造、チーズづくり、それこそさまざまな料理や保存食の加工、天然素材道具・容器の製作、木工家具、手工芸、陶芸・・・。家族構成に見合った多様な組み合わせを選択し、多品目少量生産の自立した家族複合経営を確立していきます。

これだけの多品種にわたるものづくりをしようと思えば、祖父母、父母、子どもたちという三世代にわたる賑やかな大家族が見合うでしょう。これだけ多種多彩な人間的で豊かな活動があるのだから、森を放置しておくのはもったいない話です。

「森の菜園家族」は、自ずから賑やかな家族構成になり、子どもたちはそのなかで、生き生きと育っていきます。子どもの本来の教育は、自然のなかで、そして世代を越えたこのような人間的な交流のなかでこそ、活きてくるからです。

極度に社会化され、質的にも財政的にも困難に陥った今日の育児や老人介護や医療も、「菜園家族」を土台に築く高次の新たな公的社会福祉のあり方※ と相俟って、無理なく自然に、根本から解決されていくにちがいありません。

森づくりは、「森の家族づくり」が基本です。

家族の活動の基盤である住まいは、きわめて大切な位置を占めています。「森の菜園家族」の活動のすべては、ここを基盤に、ここからはじまるからです。

杉や檜や松、そしてケヤキや竹などを巧みに使い分けてきた日本の木づくりの民家。

ところが、森の国に住みながら、いつのまにか化学合成の安価で軽便な建築用材にとって代わられ、木づくりのよさは忘れられようとしています。

木造の家は、木を主体とし、それに土と紙が加わり作られているので、湿度と温度を調節するには最適です。日本の風土にあうように、長い歴史のなかで練りあげられ、つくりあげられてきた先人たちの知恵の結晶でもあります。

「森の菜園家族」は、先人たちの知恵に学びながら、輸入木材ではなく、地元の山の木々を使って、自らの住まいを現代の「森の菜園家族」のライフスタイルに適合したものにつくりかえていきます。

外国の森の国で発達したログハウスなどの利点も、用途によってはおおいに採り入れる柔軟な発想で、「森の菜園家族」の木づくりの民家が創造されるでしょう。

そして、「森の菜園家族」は、流域地域圏(エリア)内の平野部の農村や中核都市に暮らす多くの家族にも、住まいの材料となる木材を地元の森から提供していくのです。

こうした住まいの問題を考えるとき、旧西ドイツの戦後復興期の長期展望に立った住宅政策からも学ぶ必要があります。

「ウサギ小屋」と冷笑された住宅が日本でさかんに建てられているとき、旧西ドイツでは、戦後まもない財政的に苦しい時期にもかかわらず、100年の長期無利子の住宅融資によって、最低耐久年限100年のどっしりとした住宅が建設されていきました。

この1例からも分かるように、「森の菜園家族」や「野の菜園家族」、それに後に述べる市街地における「匠商(しょうしょう)家族」を創出するとき、住宅問題に限らず、日本の政府と地方自治体が何をなすべきかを真剣に考えることが必要ではないでしょうか。

※ このことについては、最近、当里山研究庵Nomadホームページで連載した「要諦再読」の「その23」(2023年7月28日付)および「その24」(2023年8月4日付)において、「『菜園家族』を土台に築く近代超克の円熟した先進福祉大国 ―高次の新たな社会保障制度を探る― ①・②」と題して、詳しく展開している。

「要諦再読 その23」https://www.satoken-nomad.com/archives/2499

「要諦再読 その24」https://www.satoken-nomad.com/archives/2509

「森の菜園家族」の「なりわいとも」

「森の菜園家族」の活動が多彩で多岐にわたり、ヤギや乳牛やニワトリといった生き物の世話もすることを考えると、隣近所の家族との協力関係の大切さが分かります。

そして、週に2日は近郊都市へのお勤めがあることを考えると、なおさら隣保の協同性のもつ意義は重要です。

森林管理の面からも、数家族からなる隣保共同体としての「くみなりわいとも」、さらに集落(=大字)を基盤にした「村なりわいとも」が、自ずから強化されていくでしょう。

森の「村なりわいとも」は、隣保共同体「くみなりわいとも」がいくつか集まって形成されます。それは、森と湖を結ぶ流域地域圏(エリア)に広がる“森”と“水”と“野”の自然のリンケージのなかにあって、農的立地条件を満たす場として、少なくとも近世以来、先人たちによって選(え)りすぐられてきた1つのまとまりある伝統的な集落(=大字)を基盤に、近代的協同組合(コ-プラティブ・ソサエティ)の性格をも加味した、新しいタイプの協同組織体につくりあげられていくにちがいありません。

「森の菜園家族」は、前近代的な「林業家族」と近代の所産である「賃金労働者家族」の2つの性格を併せもつ新しい家族の社会的生存形態です。しただって、グローバル経済に抗して、森の「村なりわいとも」を創出することは、前近代的な“村”の協同性の基盤の上に、「協同の思想」という近代の成果を融合させ、甦らせるものであり、21世紀に新たな「地域の思想」を構築しようとする人間的営為なのです。

高度経済成長期以来、「林業はダメだ」とさかんに言われてきました。その原因は、はっきりしています。木材の輸入自由化によって、木材価格が低迷し、林業が成り立たなくさせられました。

これからはその原因を取り除き、林業が成り立つ経済の仕組みに変えていかなければならないことはもちろんのことです。しかし、同時に、林業に対する考え方を根本から変えなければ、どうにもならないところにまで来ています。

規模は小さくてもいい。森で暮らす人間のアイデアを活かして、楽しい仕事をつくりだし、人間らしく健康に暮らす。それが、何よりも基本に据えられなければなりません。

規模拡大でも、生産性第一でもない。小さくてもいいから、森にある多彩な要素を丁寧に取り込むのです。同時に、子ども、孫、その先の代まで、人間らしく暮らせる、楽しい仕事が長続きする林業でなければなりません。

樹木の成長そのものが、もともとそうなっています。この自然の摂理に反するどんな暮らしも、森との共存はあり得ないでしょう。

「森の菜園家族」も、「くみなりわいとも」も、「村なりわいとも」も、森の暮らしのこの理念が根底になければなりません。

すでに廃村ないしは廃村寸前にまで追い込まれている集落も含めて、犬上川・芹川流域にある53の集落を基盤にして、それぞれの集落に「森の菜園家族」による「村なりわいとも」を築くことが、森づくりの根幹にならなければなりません。

こうした集落では、すでに廃村になった集落でもそうなのですが、今でもお盆やお正月や村のお祭りなどには、きまって村を離れた人たちが、子や孫を連れて都会から帰ってきます。高齢者も中年世代も若者もいて、村の過去や未来について話になる場合が多いのです。

そうした時、すでに村を出た人も、村に残っているお年寄りも、あるいは直接縁故のない都会の人であっても、いわば人類のふるさとともいうべき、この森全体をどうするのかという視点から、自分たちの集落の未来像を描いてみるのは、実に楽しいことなのではないでしょうか。

先にも触れた住民・市民による「郷土の点検・調査・立案」の連続螺旋(らせん)円環運動の地域認識、実践の過程は、実はこんな楽しい対話からはじまるのかもしれません。地域認識と実践の過程が深まれば深まるほど、森の再生への契機は、自ずと生まれてくるものです。

森林再生への機運とともに、山村地域の再生が国民的な運動へと展開していくのも、あながち夢ではないのかもしれません。

◆第3章2節(その1)の引用・参考文献◆

滋賀県『みどりの湖国 ―滋賀の森林・林業―』滋賀県、1992年

西尾寿一『鈴鹿の山と谷Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 』ナカニシヤ出版、1987年

川崎健史『近江カルスト ―花の道―』サンブライト出版、1987年

田中澄江・本田力尾『山野草グルメ ―四季の香りと味を楽しむ―』主婦の友社、1986年

『淡海木間攫(おうみこまざらえ)』(彦根藩領下の地誌書)、寛政4年(1792年)刊(滋賀県地方史研究家連絡会 編『淡海木間攫(3分冊)』滋賀県立図書館、1984・89・90年)

『滋賀県物産誌』、明治13年刊(滋賀県市町村沿革史編纂委員会 編『滋賀県市町村沿革史』第5巻<資料編>、1962年)

滋賀県『滋賀県史最近世第四巻』滋賀県、1928年

滋賀県市町村沿革史編纂委員会 編『滋賀県市町村沿革史』第1巻~第3巻、1967年

滋賀県市町村沿革史編纂委員会 編『滋賀県史昭和編』第5巻~第6巻、1974~1986年

滋賀県百科事典刊行会 編『滋賀県百科事典』大和書房、1984年

彦根市『彦根市史(上・中・下)』 臨川書店、1987年

彦根市史編纂委員会 編『彦根明治の古地図(一)(二)(三)』、2003年

高宮町史編纂委員会 編『犬上郡・高宮町史』1986年

多賀町史編纂委員会 編『多賀町史(上・下・別巻)』、1991年

甲良町史編纂委員会 編『甲良町史』1984年

林野庁 編『平成19年度版 森林・林業白書』農林統計協会、2007年

――― ◇ ◇ ―――

★ 新企画連載「希望の明日へ ―個別具体の中のリアルな真実―」の掲載にあたっては、明らかな誤字・脱字・舌足らずな表現の類い等の若干の訂正以外は、原典『菜園家族21』(コモンズ、2008年)が出版された15年前の時点でのこの地域の実情をそのまま忠実に再現し伝えることを期して、統計資料、地図、文中の統計数字、関連する諸研究の成果などについては、改変を加えることなく、出版当時の通り、そのまま原典から収録することにしました。

2024年1月12日

里山研究庵Nomad

小貫雅男・伊藤恵子

★読者のみなさんからのご感想などをお待ちしています。

◆ 新企画連載「希望の明日へ ―個別具体の中のリアルな真実―」の≪目次一覧≫は、下記リンクのページをご覧ください。

https://www.satoken-nomad.com/archives/2726

〒522-0321 滋賀県犬上郡多賀町大君ヶ畑(おじがはた)452番地

里山研究庵Nomad

TEL&FAX:0749-47-1920

E-mail:onukiアットマークsatoken-nomad.com

(アットマークを@に置き換えて送信して下さい。)

里山研究庵Nomadホームページ

https://www.satoken-nomad.com/

菜園家族じねんネットワーク日本列島Facebookページ

https://www.facebook.com/saienkazoku.jinen.network/