連載「希望の明日へ―個別具体の中のリアルな真実―」第2章4節(その1)

新企画連載

希望の明日へ

―個別具体の中のリアルな真実―

第2章 人間復活の「菜園家族」構想

4 地球温暖化と「菜園家族」(その1)

◆ こちらからダウンロードできます。

連載「希望の明日へ―個別具体の中のリアルな真実―」

第2章 人間復活の「菜園家族」構想

4 地球温暖化と「菜園家族」(その1)

(PDF:531KB、A4用紙11枚分)

まえおき

2023年11月30日から、アラブ首長国連邦(UAE)のドバイにおいて、国連気候変動枠組み条約第28回締約国会議(COP28)が開催されています。

12月1日にはじまった首脳級会合で、国連のグテーレス事務総長は、各国の温暖化対策について強い危機感を露わにし、「今行動すれば、最悪の混沌を回避できる技術はある。リーダーシップと協力、政治的意思が今、必要だ」と強調。温室効果ガスの削減目標の引き上げを求めました。

会合には、世界から約140ヵ国の首脳級が参加。温室効果ガス排出量で世界1、2位の中国の習近平国家主席と、アメリカのバイデン大統領は参加しませんでした。

世界は、気温上昇を産業革命前よりも1.5℃に抑える目標をめざしています。そのためには、2030年までに温室効果ガスの排出を2019年比で43%下げる必要がありますが、現状の各国の削減目標を達成したとしても、2%減にとどまる見通しです。その結果、今世紀末の気温上昇は約3℃に達するといいます。

この日、公表された文書のたたき台では、「化石燃料や石炭の段階的削減や廃止」「再生可能エネルギーの3倍増」などが盛り込まれましたが、それも曲折が予想されるという何とも頼りない状況です。

COP28 にあわせて、12月2日、米エネルギー省は、「世界全体の原発の設備容量を2050年までに3倍に増やす」との宣言を発表。日本を含む22ヵ国が賛同しました。

今日の社会・経済システムのあり方から目を逸らし、相も変わらず科学技術の進展とその利用にのみ過剰に期待する世界、とりわけ先進諸大国の温暖化対策の根底にある思想そのものの危うさを指摘せざるをえません。科学技術によってすべてが解決できるとする思い上がった経済成長至上主義に抗して、今こそ新たなパラダイムのもとに、気候変動問題を根本から見直す時に来ているのではないでしょうか。

今週と来週の2回にわたって掲載する4節「地球温暖化と『菜園家族』」(その1)、(その2)の原文は、2011年3・11東日本大震災・福島原発過酷事故が起こる前の2008年、「原子力ルネサンス」の風潮のさなかに書かれたものです。地球温暖化問題をどう捉え、克服していくのかについて、今日の私たち自身の生産と暮らしのあり方、さらには21世紀の未来社会構想との連関のもとに提起した、初期段階の論考に当たるものです。

気候変動対策をめぐる議論がますます混迷を深める今、この問題を根源的、包括的に考える上での原点として、あらためてお読みいただければと思います。

4 地球温暖化と「菜園家族」(その1)

早急に求められる地球温暖化への対応

無窮の宇宙の時空の中、豊かないのちを育んできた、かけがえのない地球。

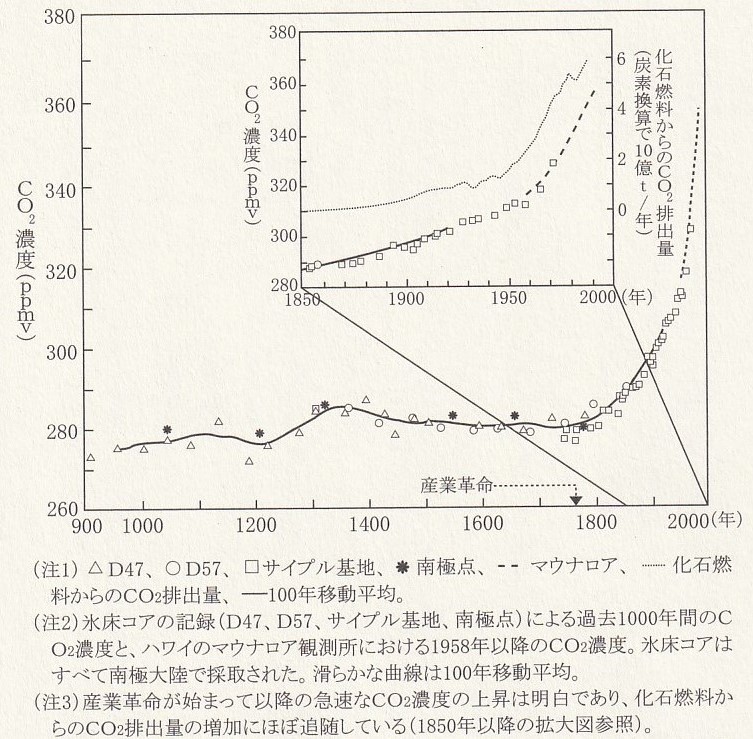

近年とみに、地球温暖化が起因とされる気候変動や異常気象が、世界の各地で深刻な問題を引き起こしています。こうしたなかで、1997年、国連気候変動枠組み条約第3回締約国会議(COP3)が、京都で開催され、地球温暖化対策の初の国際協定として京都議定書が採択されました。

CO2など温室効果ガス削減の数値目標をはじめて設定した点で画期的とも言われるこの京都議定書では、先進国全体で、2008~2012年の平均で1990年と比べて少なくとも5%の削減が義務づけられ、2005年に発効と定められました。

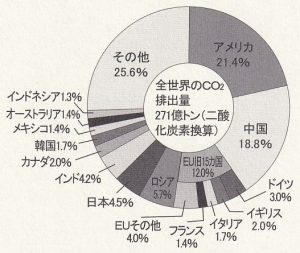

ところが、アメリカは京都議定書に批准せず、経済発展が著しい中国やインドなど新興国にも削減義務はありません。

(注)EU15ヵ国は、COP3(京都会議)開催時点での加盟国数である。

(出典)IEA「CO2 EMISSIONS FROM FUEL COMBUSTION」(2007 EDITION)をもとに環境省作成。

この京都議定書にもとづいて、EUなど先進諸国を中心に、第1約束期間(2008~2012年)に向けて、CO2など温室効果ガス削減の取り組みがはじまりました。しかし、削減目標が達成されたとしても、温暖化の現状の解決にはほど遠いものです。

しかも、その目標の達成自体、容易ではありません。とくに日本は、1990年レベルに比べ、減らすどころか、2006年時点で、すでに6.4%もCO2排出量を増加させており、1990年比で6%という割り当て目標をクリアするには、合計でほぼ12.4%もの削減がもとめられます。

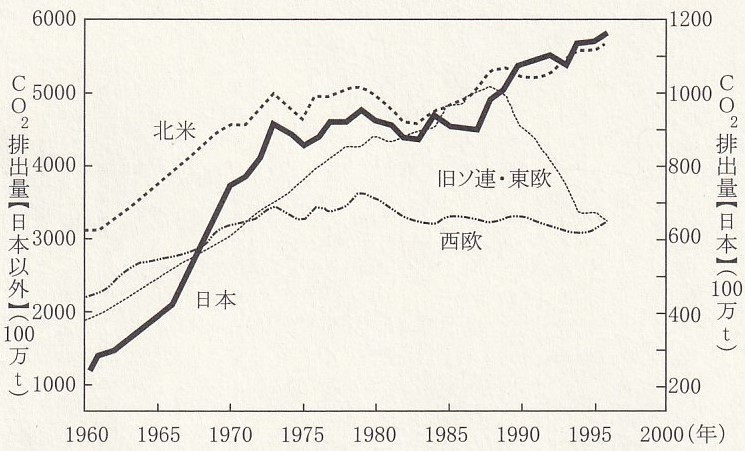

また、世界最大のCO2排出国のアメリカが議定書から離脱していること、第2位の中国をはじめ、新興国や途上国の化石エネルギーの使用が、今後、急増することを考えると、地球温暖化防止の将来は決して明るいとは言えません(図2-5)。

2007年12月にインドネシアのバリ島で開催された第13回締約国会議(COP13)では、京都議定書の削減義務を果たす第1約束期間終了後の枠組みについて協議。アメリカやそれに追従する日本など先進諸国の利害が絡み、激しい議論がたたかわされました。

その結果、分科会議長から示されたのが、次期枠組みづくりに向けた行程表「バリ・ロードマップ」です。その案には、「先進国が、2020年までに、温室効果ガスを1990年比で25~40%削減する」必要性を唱えた表現が残されました。

この実現が今後の大きな課題になると見られますが、これに対しても、アメリカや日本が修正を求める動きを強めるだろうと言われています。このままでは、各国のエゴがぶつかり合うなかで、有効な対策を打てずに、地球は破局的状態を迎える危険すらあります。

日本の取り組みの限界

近年、日本でもさまざまな報道を通じて、こうした国際的な議論の動向や地球温暖化の恐るべき実態が知られるようになりました。それに伴って、一般にも関心が高まり、ようやく活発な議論が散見されるようになっています。

特に2008年は、京都議定書の第1約束期間の初年度に入ったためか、先進国のなかでアメリカと並んで取り組みがもっとも遅れている日本の政府、関係機関、企業なども、にわかに表立った動きを見せはじめているようです。

ただし、こうした動きや議論には、際だった3つの特徴があります。

① CO2など温室効果ガス排出量削減の対策が、エネルギー効率を上げる「省エネ技術」や、新エネルギー技術の開発など、科学技術上の問題にのみ、もっぱら集中している。

② 温室効果ガス削減を促す経済誘導策として、EUなどすでに実施の段階に入っている排出量取引制度(EUではキャップ・アンド・トレード型を採用)すら、日本では財界や経済産業省の反対にあって、まったく進んでいない。「世界の先例となる“低炭素社会”への転換を進め、国際社会を先導してまいります」(2008年1月18日、福田康夫首相の施政方針演説)と言いながら、表向きの発言と実際の行動が違っていて、国際的にも顰蹙(ひんしゅく)を買い、温暖化対策に真剣に取り組もうとする姿勢がみられない。

③ 工業化社会の大量生産・大量浪費・大量廃棄型のライフスタイルのあり方(図2-6)を根源から問い直し、市場競争至上主義のアメリカ型「拡大経済」自体の変革を通じて、エネルギー消費の総量を大幅に減らし地球温暖化問題を解決していこうとする姿勢が、残念ながらあまりにも希薄である。

特に③の市場競争至上主義のアメリカ型「拡大経済」自体の変革という、いわばライフスタイルの基盤を成す社会経済的側面については、意識的に避けようとしているのではないかと思えてなりません。

こうした傾向を生み出す最大の責任は、国の実権を現実に掌握し、意のままにしている今日の為政者や経済界にあるといわなければならないでしょう。

もちろん、地球温暖化対策において、化石エネルギーから自然エネルギーへの転換が決定的に重要であることについては、異存はありません。また、温室効果ガス削減のための「省エネ技術」の開発や、経済誘導システムの導入の重要性を否定するものではありません。

さらに、日々の暮らしの中で、無駄をなくし、節約に心がけている個々人の誠実な実践や、住民・市民が熱心に取り組んでいる省エネルギー推進や自然エネルギーの普及など、さまざまな草の根の活動が重要な役割を担っていることは、確かです。

しかしながら市場競争至上主義のもと、世界マネーの流れが国境を越えて猛威を振るい、人間のいのちを支える基本産業である農業や、モノづくりの根幹をなす工業などの実体経済をも歪め、蹂躙(じゅうりん)しています。私たちは同時に、人類史上いまだかつて経験したことのない、こうした恐るべき現実にも、もっと目を向ける必要があるのではないでしょうか。

もはや元凶の変革を避けては通れない

地域に密着した中小・零細企業は疲弊し、農山村では限界集落が続出し、耕作放棄地の増加や森林の荒廃を招いています。このような状況に至ってもなお、アメリカ型「拡大経済」のグローバル化と、その終わりのない熾烈な市場競争を放任したまま、私たち自身の今日のライフスタイルを根本から変革する手だてを考えようともしないとすれば、そうした地球温暖化対策の議論は、あまりにも一面的であると言わざるをえません。

アメリカ型「拡大経済」のもとで暮らす私たちは、企業の莫大な資金力によって築き上げられた情報・宣伝の巨大な網の目のなかで、欲望を商業主義的に絶えず煽られ、知らず知らずのうちに、浪費があたかも美徳であるかのように思い込まされてきました。

欲望を煽られても買わなければいい、と言われるかもしれません。ある面ではそうでしょう。しかし、消費者は同時に企業の労働者であり、企業が窮地に陥れば、企業の労働者である消費者も同じ運命に陥るという、悪因縁の連鎖の中にあることも事実です。「拡大経済」社会に暮らすほとんどすべての人びとは、この悪因縁の連鎖につながっています。

しかも、消費も生産もともに絶え間なく拡大させ、その悪循環の連鎖を回転させ、円滑にしなければ不況に陥る、という宿命にあります。こうした社会にあっては、浪費は美徳として、社会的にも定着していかざるをえません。

同時に、現代の私たちは、余りにも忙しい働き方と暮らしを強いられ、目的に至るプロセスの妙を愉しむ余裕など、すべて切り捨てられてしまいました。効率向上ばかりを余儀なくされ、目先の便利さだけを求めざるを得ないところに、絶えず追い込まれているのです。

その結果、忙しい消費者のニーズに応えるかのように、多種多様な、しかも莫大な数量の出来合いの選択肢が街中に安値で氾濫し、人びとは、仕掛けられた目に見えない巨大で奇妙な仕組みのなかで、ただただ狼狽し、目移りしながら追われるように買い求めていくのです。

こうして、「便利さ」を提供してくれる自動車やテレビ・パソコン・携帯電話などさまざまな家電製品を、新製品の発売ごとに短い周期で買い替えさせられたり、自然へ還元不可能な、ビニールやプラスチックなどのペットボトルや容器に詰め込まれた、飲料水や食べ物を、コンビニエンスストアなどで買ったりせざるを得ない状況に至りました。

その結果、香川県豊島(てしま)に代表される産業廃棄物の不法投棄や全国各地のダイオキシン汚染など健全な生命そのものをもおびやかす難問を抱え込み、気も遠くなるような巨大なゴミの山を前にして、解決のめどすら立たず、茫然としているのが、今日の私たちの姿です。

近年、リサイクルに関する数々の法律が制定されました。

リサイクルとは、一般に、ゴミや不要品などの再利用のことです。資源を有効利用するという点で大切なことであるのは、言うまでもありません。

しかし、私たちの暮らしのあり方を根本から変えない限り、単なるゴミや廃家電製品や使い捨て容器のリサイクルという技術的な処方だけでは、21世紀はどうにもならないところにまできていると言わざるをえません。

すでに巷(ちまた)では「エコ商品」とか、「エコタウン」とか、「環境にやさしいプラグインハイブリッド車」とか、「クール・ビズ」などといった、「エコ」づくしの言葉が氾濫し、これを絶好のビジネスチャンスとばかりに、商魂たくましく新商品の開発と宣伝に余念がありません。果てには、「エコ道路」なる言葉までもが飛び出し、新たな高速道路建設のこじつけにする始末です。

しかし、現に私たちを苦しめている、アメリカ型「拡大経済」という根源自体を変えようとせずに、自動車産業をはじめ巨大企業が、「省エネ技術」の開発やその処方箋を熱心に説いたとしても、遠からず「環境ビジネス」という名の新たな巨大産業が出現し、ついには、21世紀型の新種の市場競争至上主義「拡大経済」が、姿を変えて世界を風靡することになるのは、目に見えています。

「エコ商品」の開発、生産、販売の熾烈な市場競争が繰り広げられ、結局、新たな「エコ商品」なるものの生産はますます拡大し、国内のみならず、ついには世界市場へと展開していくのです。

これでは、廃棄物や温室効果ガスを抑制するどころか、むしろ、増大させる結果に終わらざるを得ないと思います。これほど大規模な「環境偽装」が、ほかにあるでしょうか。

こうした危惧は、あながち的はずれとは言えないのではないでしょうか。

国際的にも今、科学的知見にもとづく真摯な地球温暖化対策の議論が深められ、ようやく実施への手がかりをつかみ、動き出そうとしています。

こうした時であるからこそ、なおのこと、私たちは、環境問題の原点に立ち返って、アメリカ型「拡大経済」の変革といういわば社会経済的側面をあえて重視し、これまでの国際的な脱温暖化の議論とその理論的成果にしっかりと組み込んで、より包括的で多面的な理論と実践に発展させていかなければならないのです。

現に猛威を振るい、世界経済を混乱に陥れ、民衆を苦しめ、家族を、地域を、そして国民経済を破滅の淵に追い込んでいるアメリカ型「拡大経済」に、いかにして歯止めをかけ、さらに、いかにしてこの「拡大経済」を自然循環型共生社会に転換させていくか。人類に課せられたこの壮大な課題に今、取りかからなければ、今日の地球温暖化問題は、どうにもならないところにまで来ています。

アメリカ型「拡大経済」は、実は、もともと地球温暖化の最大の元凶であり、その本質を成すものです。したがって、この「拡大経済」の変革という社会経済的側面と、温室効果ガス削減のいわゆる広義の環境技術的側面とは、不可分一体のものとして、考えていかなければなりません。この2つを分離しては、いずれの側面の解決も不十分に終わり、地球温暖化問題の解決は不成功に終わらざるをえないでしょう。

「菜園家族」の創出は、地球温暖化を食い止める究極の鍵

地球温暖化問題を本当に解決していくためには、今、手つかずになっている社会経済的側面、つまりアメリカ型「拡大経済」から自然循環型共生社会への転換を、本気で考えなければならない時に来ていることが納得していただけたと思います。

ここに至って問われるのは、自然循環型共生社会への転換の“てこ”とは、一体何なのかという問題です。

この問いへの解答の前提として、まず考えておかなければならないことがあります。

それは、今日の時代を人類史のなかにどう位置づけるかという、歴史認識の問題です。産業革命以来確立し、連綿として続いてきた根なし草同然の「賃金労働者」という人間の社会的生存形態は、果たして永遠不変であり、未来永劫にわたって存在し続けるものなのでしょうか。

大地から引き裂かれ、自立の基盤を失い、根なし草同然となった賃金労働者は、商品・貨幣関係のなかで、市場原理の作動に対する免疫力を失い、市場競争に対する抗体を失った存在として現れています。

この賃金労働者を核に形成される「賃金労働者家族」が、社会の基礎単位、つまり社会の細胞を構成している以上、このような細胞から成る人体としての社会の総体が、市場原理に対する抗体を失った存在として現れるのは、当然の帰結であるといわなければなりません。

「菜園家族」構想は、こうした問題意識から出発したものです。「菜園家族」とは、「賃金労働者家族」に代わって人類史上に必然的に登場する、人間の社会的生存の新たな形態なのです。

「現代賃金労働者」と「農民」という2つの性格を合わせにもつ人格を核にして構成されるこの「菜園家族」は、市場原理に対する免疫を取り戻した21世紀の今日の要請に応えうる、人間の新たな社会的生存形態であると言わなければなりません。こうして、人間の尊厳は、回復されていくのです。

それだけではありません。「菜園家族」という人間の社会的生存形態それ自体が、大地に根ざし、自然の摂理に適った自然循環型の自給自足度の高いライフスタイルです。

「菜園家族」を基盤に成立する自然循環型共生社会では、四季折々の移ろいに身をゆだねて営まれる人間の暮らしが、根幹を成しています。そして、そのなかで人びとは、自然と人間との物質代謝の循環に直接に関わっていることから、この循環のためには、“いのち”の源である自然の永続性が、何よりも大切であることを、常に身をもって実感して生きています。

だからこそ、この循環を持続させるために、最低限必要な生活用具や生産用具の損耗部分を補填すれば、基本的には事足りると納得できるのです。

この自然循環型共生社会においては、大量生産・大量浪費・大量廃棄の拡大生産をしなければならない必然性は、本質的にありません。“もの”を大切に長く使うことや節約が、個人にとっても家族にとっても得策であり、社会の倫理として確立し、定着していくのは、そのためです。

近世江戸時代や、戦後の高度成長期以前に見られる「循環型」の日本社会においては、節約や“もの”を大切に使うことが美徳でした。ついこの間までの姿を思い起こせば、十分に頷けるはずです。

「菜園家族」を基調とする自然循環型共生社会が熟成するにつれ、人びとは、物欲や金銭に矮小化された今日の価値観から解き放たれ、それをはるかに超えた豊かな幸福感のもとに生きていくのです。

少なくとも今日の日本では、一般に「循環型社会」という時、なぜかゴミや使い捨て容器や廃家電製品のリサイクルだけに矮小化して理解している傾向があるようです。

しかし、ここで言う自然循環型共生社会とは、すでに述べてきたように、大量生産・大量浪費・大量廃棄の根源であり、人間性を破壊するアメリカ型「拡大経済」自体を止揚(アウフヘーベン)し、この生産体系を根本から変革し、自然と人間、人間と人間が共生する新たな社会・経済の枠組みと、それを基盤に成立するライフスタイルが実現された社会を指しています。

ですから、「菜園家族」を基調とする自然循環型共生社会への転換それ自体が、社会の総体として、「環境技術」開発による「省エネ」などとは比較にならないほど、巨大なエネルギー消費量の削減を可能にするのです。これこそが、本来あるべき根源的な地球温暖化対策であると言わなければなりません。

2007年2月~5月にかけて、「気候変動に関する政府間パネル」(IPPC)第4次評価報告書が公表されました。世界の注目を集めたこの報告書は、「過去半世紀の気温上昇のほとんどが、人為的温室効果ガスの増加による可能性がかなり高い」こと、「平均気温が2~3度上昇すれば、地球は壊滅的な打撃を受ける」こと、そして、「今すぐ温室効果ガス排出量の削減に取り組み、2015年までに排出を減少方向に転じ、2050年までに半減すれば、地球温暖化の脅威を防ぐことは可能である」ことを、あらためて科学的知見から確認しています。

こうしたIPCCの報告書や科学者の警告に基づき、COP13では、2020年までに先進国は温室効果ガス排出量を1990年比で25~40%削減するという中期目標と、2050年までに、世界全体の排出量を半減するという長期目標が設定されました。

これら目標について国際的に一致できるのかどうかが、地球温暖化防止の大きな課題として浮上しています。

ところが、残念なことに、特に「ポスト京都」の枠組みとして早期に決めなければならない中期目標は、国別に具体的な数値設定が求められてくるために、最大の排出国アメリカや、それに追従する日本のエゴや各国の利害が絡んで、合意に達することが危ぶまれています。

こうした困難な状況を打開するためにも、これまでのものの見方、考え方を支配してきた認識の枠組み、すなわち既存のパラダイムの革新によって、根源的な地球温暖化対策を見出さなければならないのではないでしょうか。

世界を風靡しているアメリカ型「拡大経済」の猛威を放任したまま、その枠内で、温室効果ガス削減の一時凌ぎの改良的実践をいくら繰り返したとしても、もはや限界に来ていることは明らかです。「エコ」づくしの言葉が氾濫するなか、すさまじい勢いで大量生産と大量浪費と大量廃棄の現実が進行している世界の実態を見るだけで、それはお分かりいただけると思います。

今こそ私たちは、「菜園家族」を基調とする自然循環型共生社会の理念と、その社会変革の思想を、地球温暖化対策の国際的議論とその理論的成果に、しっかりと組み込まなければならないのです。そうしてはじめて、いっそう包括的で、より実現可能な、新たな方法を見出すことができるのではないでしょうか。

子どもや孫たちの未来を見据えて

こうしたことを強調すると、温室効果ガス削減の数値目標すら、国際的合意に達するのが困難であるときに、「菜園家族」構想のような社会変革を伴う提案は現実的なのだろうか、という疑念や危惧が浮上してくると思います。それは、ある意味では無理もないことなのかもしれません。

しかしながら、アメリカ型「拡大経済」が深刻な矛盾を抱え、行き詰まっている今、地球温暖化問題についても、社会変革を伴う根源的解決へと向かわせる、これまでとは比較にならないほど有利な客観的条件が、着実に生まれているのも、事実なのです。

それは、アメリカの低所得者向け(サブプライム)住宅ローン問題を発端に、金融不安が強まり、一気に世界同時株安へと波及し、実体経済からかけ離れた世界経済の末期的とも言える脆弱性を露呈したことからも、うかがい知ることができます。

市場競争至上主義が猛威を振るい、世界を席捲し、民衆を苦しみの淵に追いやり、人間の精神を荒廃させ、人間そのものを破壊しているこの現実を、いかなる幻想も抱くことなく直視し、そこから冷静に考えなければなりません。

人びとが大地に生きる自立の基盤を取り戻し、自給自足度の高い人間の社会的生存形態、つまり市場原理の作動を抑制し、世界市場の猛威に対する免疫をも備えた「菜園家族」が、根なし草同然の不安定な「賃金労働者家族」に取って代わる。それは、歴史の必然であるといわなければなりません。

この「菜園家族」を基調とする自然循環型共生社会への道のりは、子どもや孫たちの世代の未来のために、10年先、20年先、50年先を見据えて歩みはじめる、遠大なプロセスになるでしょう。

世界の多くの人びとがめざそうとしている、温室効果ガス半減という目標にしても、2050年の未来に向けて掲げられた理想です。「菜園家族」構想と同様、直ちに実現できる課題ではないことは、言うまでもありません。

この両者は、50年先、100年先を見据え、未来への理想を描き、その目標に向かって、実現可能な具体的道筋を多くの人びととともに考え、その上で、今できることから着実に実行していこうとしている点では、同じなのです。

ですから、「菜園家族」構想だけを、実現不可能な夢物語と切り捨てるのは、あまりにも軽率な速断ではないでしょうか。

しかも、繰り返し述べてきたように、「菜園家族」の創出こそが、地球温暖化を食い止める決定的な鍵でもあるのです。

仮にも、「菜園家族」構想、つまりアメリカ型「拡大経済」から、「菜園家族」を基調とする自然循環型共生社会への転換が、実現不可能な夢物語にすぎないというのであれば、「環境技術」開発による「省エネ」などとは比較にならないほど、はるかに巨大なエネルギー消費量の削減を可能にする道は、即、閉ざされることになります。

「拡大経済」のライフスタイルの転換によって、エネルギー消費の総量自体を減らそうとしないならば、温室効果ガスの大幅削減の目標達成のためには、原子力発電に頼るのもやむなしという、今日すでに現れている危険な議論に陥ってしまうでしょう。

社会経済的側面からのアプローチをはじめから除外し、この道の可能性を追求することなく、科学技術的な解決法のみに頼って、今日の地球環境の破局的危機を回避しようとする。それ自体が幻想であり、夢物語であると言わざるをえません。

それは、日本が京都議定書の6%という削減割り当てすら達成できず、逆に6.4%も増やしている現状を見るだけでも明らかです(図2-7)。

とすれば、こうした幻想のもとに、温室効果ガス削減の国際的な努力をしていること自体が、虚しいものになってしまうのではないでしょうか。

ですから、「菜園家族」構想は実現不可能という一言で安易に思考を停止するのではなく、地球環境問題という人類共通の今世紀最大の課題を解決しようとするのであればなおのこと、これまであまり語られてこなかった社会経済的側面の根源的変革を重視しなければなりません。

そして、これを従来の議論の理論的枠組みに組み込みながら、実現に向けて少しでも早く第一歩を踏み出し、できる限りの努力を重ねることこそが、何よりも大切なのではないでしょうか。

歴史が教えてくれているように、根源的な社会変革を伴う施策は、多くの市民にとって、現実を変えることへの不安感や、現実への甘い幻想が禍(わざわい)して、実現不可能に映るものです。

そして、何よりも、根源的な変革を望まない勢力は、「それは理想かもしれないが、実現不可能である」などと言って、何の根拠も示さず、最初から問題をそらし、人びとが真剣に考えること自体を忌避するものです。

一般の人びとにとっては、あまりにも現実が過酷なので、遠い未来のことを考える余裕すら与えられていないというのが、本当のところなのかもしれません。

しかし、現実が困難であるからといって、あるべき未来の理想の姿を探る努力を怠り、将来への展望を失えば、私たちは、今よりもさらに暗い、混沌とした世界のなかで、いっそう悲惨な現実に苦しまなければならなくなるのです。

日本の、そして世界のすべての人びとが心に秘める終生の悲願

2006年暮れのNHK紅白歌合戦がきっかけになったからでしょうか。

『千の風になって』は、多くの人びとの心を一気に捉えたようです。CDの売れ行きも、クラシック本格派の歌手が歌うものとしては、めずらしくヒットチャートの1位に入り、ミリオンセラーを達成するほどでした。

「私のお墓の前で 泣かないでください」のフレーズではじまるこの歌は、なぜこれほどまでに、現代人の心に響いたのでしょうか。受け止め方は人さまざまのようですが、悲しみに暮れる心に、このようにも聞こえてきます。

「私は、死んでなんかいません。あの大きな空を吹きわたる千の風になって、地上の、そして宇宙のすべてのものと溶けあい、つながりあって、生きているのです」

咲き乱れる草花や、木々の緑や、小鳥のさえずり・・・いのちあるものすべてが、いとおしく感じられてきます。それは、人びとの心の深層に眠る、もっとも原初的とも言うべき素朴な循環の思想を、目覚めさせてくれるのです。

私たちの多くが、人生や社会に対する不安感を抱き、心を固く閉ざし、生きる希望さえ失いかけている今、人びとはこの歌に耳を傾け、自己のいのちの儚(はかな)さを癒し、儚いが故になおのこと、いのちの意味を問い直そうとしていたのかもしれません。

宇宙の神秘としか言いようのない、あの想像を絶するビッグバンから150億年。

悠久の時をかけて豊かないのちを育んできた、このかけがえのない地球。

人間も、動物や植物も、水や土、そして宇宙に散在する無数の星々でさえも、そのすべてが、ビッグバンとともに宇宙に拡散された元素、さらに敷衍して言えば、素粒子から成り立っています。これらすべてが等しく「宇宙の子」であると言われる所以は、そこにあるのです。

人びとは、地球の迫りくる破局を漠然と予感しながらも、それでも、宇宙の無限の広がりのなかを永遠に受け継がれていくいのちのつながりに、一縷の望みをかけているのかもしれません。

人が最後に守るものは何なのか、と問われれば、誰もが迷うことなく、1つ1つのいのちの尊厳であると答えるでしょう。気も遠くなるようなはるか過去の、時間も空間も存在せず、ただエネルギーの塊であったと言われているあの宇宙の始原から、途絶えることなく生成・進化を遂げ、延々と受け継がれてきた、このいのちのつながりである、と答えるに違いありません。

それは、私たちの個々のいのちがあまりにも儚いがゆえになおのこと、誰もが、宇宙に溶けあい、未来へ続く自己のいのちのつながりを大切に思っているからでしょう。

もしも、このいのちのつながりが、いつかどこかの時点で断ち切られるとするならば、それを想像するだけでも、今ある自己のいのちは、この宇宙や地球の未来とは何の係わりもない断ち切れた孤独な存在に感じられ、一瞬にして生きる希望は消え失せてしまいます。

だからこそ、果てしない宇宙の広がりのなかで、多様ないのちを育んできたこのかけがえのない地球を、世界のすべての人びとが、必死になって守ろうとしているのではないでしょうか。

世界の大多数の人びとのこうした切実な願いを脇に置き、ほかにもっと大切なことがあると言うならば、それは欺瞞のための口実にすぎないと言わざるをえません。

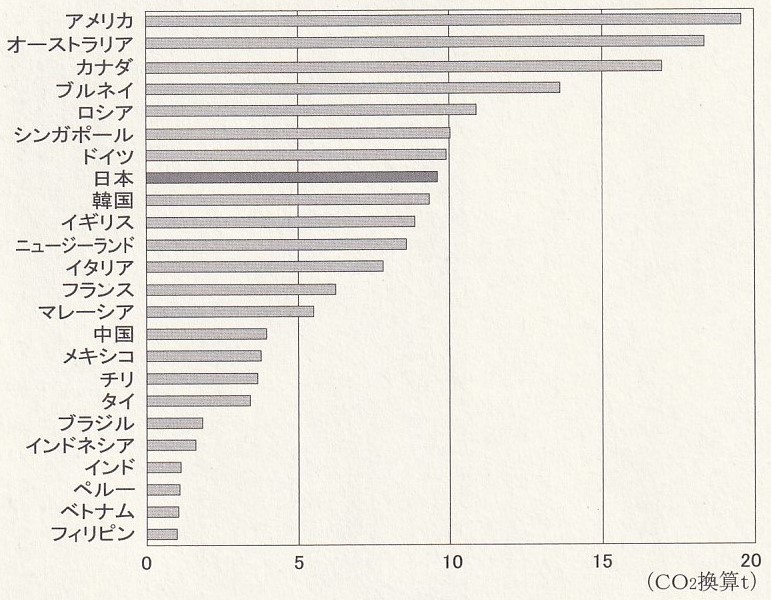

アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本、EU、ロシアなど、1人あたりのCO2排出量の大きい国々こそがまず、縮小再生産を覚悟してでも、本気になって地球環境問題の根源的な解決への道の範を示すべきです(図2-8)。

◆第2章4節(その1)の引用・参考文献◆

気象庁 編『地球温暖化の実態と見通し(IPCC第2次報告書)』大蔵省印刷局、1996年

IPCC 編、環境庁地球環境部 監修『IPCC地球温暖化第2次レポート』中央法規出版、1996年

IPCC 編、気象庁・環境省・経済産業省 監修『IPCC地球温暖化第3次レポート ―気候変化2001―』中央法規出版、2002年

文部科学省・経済産業省・気象庁・環境省 仮訳『IPCC第4次評価報告書 統合報告書 政策決定者向け要約』環境省ウェブページ、2007年11月30日付

気象庁 訳『IPCC第4次評価報告書 第1作業部会報告書 政策決定者向け要約』気象庁ウェブページ、2007年3月20日付

環境省 仮訳『IPCC第4次評価報告書に対する第2作業部会からの提案 ―気候変動2007:影響、適応、及び脆弱性― 政策決定者向け要約』環境省ウェブページ、2007年4月8日付

(財)地球産業文化研究所 仮訳『IPCC第4次評価報告書 第3作業部会報告書 ―気候変動2007:気候変動の緩和― 政策決定者向け要約』(財)地球産業文化研究所ウェブページ、2007年5月14日付

――― ◇ ◇ ―――

★ 新企画連載「希望の明日へ ―個別具体の中のリアルな真実―」の掲載にあたっては、明らかな誤字・脱字・舌足らずな表現の類い等の若干の訂正以外は、原典『菜園家族21』(コモンズ、2008年)が出版された15年前の時点でのこの地域の実情をそのまま忠実に再現し伝えることを期して、統計資料、地図、文中の統計数字、関連する諸研究の成果などについては、改変を加えることなく、出版当時の通り、そのまま原典から収録することにしました。

2023年12月8日

里山研究庵Nomad

小貫雅男・伊藤恵子

★読者のみなさんからのご感想などをお待ちしています。

◆ 新企画連載「希望の明日へ ―個別具体の中のリアルな真実―」の≪目次一覧≫は、下記リンクのページをご覧ください。

https://www.satoken-nomad.com/archives/2726

〒522-0321 滋賀県犬上郡多賀町大君ヶ畑(おじがはた)452番地

里山研究庵Nomad

TEL&FAX:0749-47-1920

E-mail:onukiアットマークsatoken-nomad.com

(アットマークを@に置き換えて送信して下さい。)

里山研究庵Nomadホームページ

https://www.satoken-nomad.com/

菜園家族じねんネットワーク日本列島Facebookページ

https://www.facebook.com/saienkazoku.jinen.network/